-

525.司法書士による訴訟代理権

建物についての借家人とのトラブルが生じました。知人に相談したところ、知り合いの司法書士を紹介されました。司法書士に依頼してもいいのでしょうか。 1.ケースによると思いますし、司法書士が訴訟代理権が認められる資格を有していることが前提です。... -

638.不動産の貸付の規模による取扱いの相違点

私は不動産貸付業を営んでいます。所得の計算を行う場合、不動産の貸付の規模の大小により所得区分が異なりますか。また、貸付の規模に応じて、必要経費の取扱いに違いがありますか。 不動産の貸付による所得は、その貸付規模の大小に関わりなく不動産所得... -

特定生産緑地指定促進に係る取り組みの考え方

JA世田谷目黒 相談役 床爪 晋 2022年に新生産緑地制度が30年を迎え、最初の買い取り申請ができるようになると同時に特定生産緑地制度が開始されます。生産緑地制度としては、2回目の改正にあたりますので、少し制度の過程を振り返って新制度の移行を... -

168.体験型農園の新型コロナ感染症対策

令和2年は新型コロナウイルス感染症が様々な経済活動や国民の生活に大きな影響を及ぼしたが、体験型農園も例外ではなく、感染リスクを避けるために、栽培講習会の一時休止やイベントの中止等、本来の活動の自粛や感染対策等の対応を余儀なくされた。 一方... -

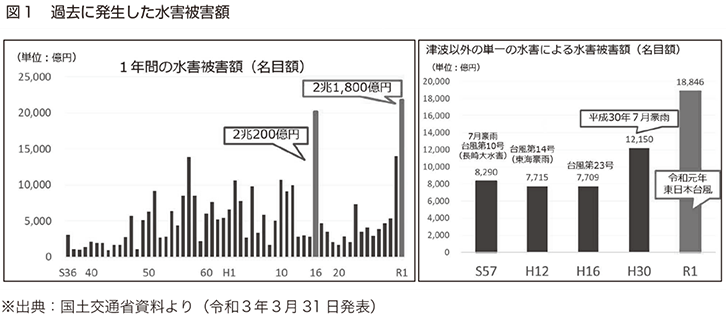

第39回.流域治水関連法案の概要(その2)

前回に引き続き、今年(令和3年)2月2日に閣議決定された流域治水関連法案のうち、水防法についてご案内します。繰り返しになりますが、本法案は衆議院で審議中の段階で公布、施行日は未定の段階です。しかし、近年水害被害が全国的に広がっている状況... -

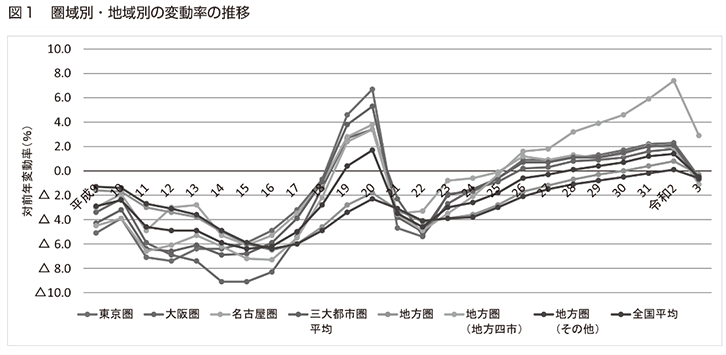

188.令和3年の地価公示と資産管理

1.総評 国土交通省が令和3年の地価公示を行いました。 総評は、「令和3年地価公示では、全国平均は全用途で6年ぶりに、住宅地で5年ぶりに、商業地で7年ぶりに下落となった。新型コロナウイルス感染症の影響等により、地価は全体的に弱含みとなって... -

264.不在者、失踪宣告、公示送達について

【はじめに】 今回は適当な裁判例がないので、交渉や裁判の相手方の所在や行方が不明である場合の対応について説明したい。 建物の借主が荷物を残したまま行方がわからなくなったとか、遺産分割の相続人が生存しているかはっきりしないなどの相談が多い。... -

524.高圧受電設備の修理

組合員が建物を店舗として貸しています。キューピクル(高圧受電設備)を貸主が設置していますが、管理は借主がしていました。 今回、保安協会からの調査報告で、必要な工事の要請があります。この工事費用は貸主、借主どちらの負担でしょうか。契約書12条... -

523.夫婦で共有の物件の賃貸借契約

AB夫婦が共有の建物をAの名前で貸したいと思っています。共有持分は2分の1です。 BからAに、Aの名前で建物全部を第三者に貸す旨の同意書があればいいのでしょうか。それとも、BからAに、Aを代理人として建物を貸す旨の委任状を提出すればいいの... -

636.死亡した場合の住宅ローン控除

住宅ローン控除を受けている期間中に、死亡してしまった人は、年末にはその住宅に住んでいないことになります。この人の場合、その年分(死亡した年分)の住宅ローン控除は適用を受けられないのでしょうか。 死亡したことによって居住できなかった年分につ... -

635.不動産売買の際の未経過固定資産税の取扱い

私は、所有する空地を10月に譲渡しました。譲渡の際には、売却代金の他に、11月と12月分の未経過固定資産税を受け取っています。この固定資産税相当額は、総収入金額に含める必要がありますか。 未経過期間に対応する固定資産税相当額として受け取る金額は... -

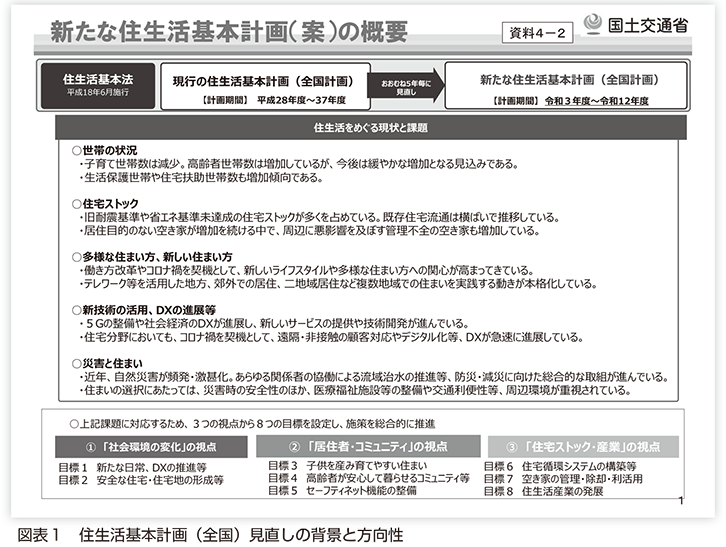

187.住生活基本計画(全国計画)の見直し

1.令和3年度から10年間の計画 社会資本整備審議会の住宅宅地分科会で、住生活基本計画(全国計画)の見直しが進められています。令和3年度から令和12年度の10年間の国民の住生活の安定の確保や向上のための方向性を示すものです。3月には閣議決定等の...