-

310.特別寄与料と遺留分侵害額請求

はじめに 今回は、2019年7月1日から施行されている民法1050条特別の寄与と遺留分侵害額請求との関係を説明する。特別の寄与については本誌2019年4月号(No.289)に紹介しているが、簡単に言えば、被相続人に対して無償で療養看護その他労務を提供したこ... -

616.遺留分事前放棄と代襲相続

Aには推定相続人の子供3名(BCD)がいます。Aは、CDには生前経済的に援助していたので財産すべてをBに相続させる旨の遺言書を作成しています。CはAの考えを受けて、Aの相続について裁判所に遺留分の事前放棄許可の申立てをし、これが許可され... -

5.遺留分侵害額請求と生産緑地売却の注意点

「都市農地の現場から」第5回は、「遺留分侵害額請求」の可能性がある場合の生産緑地売却の注意点です。先月号(第4回)にて遺産分割、遺言書、遺留分侵害額請求の概要をお話しました。農業後継者(農地相続人)以外に相続人がいる場合に、農地を維持し... -

4.都市農地相続にかかる遺言・遺産分割、相続分・遺留分

「都市農地の現場から」第4回は、「遺言」「遺産分割」、「相続分」「遺留分」という相続に関する制度を都市農地の相続を念頭に置いて確認していきたいと思います。「遺産分割」と「遺言(書)」はいずれも相続財産の行き先を決める制度です。そして、誰... -

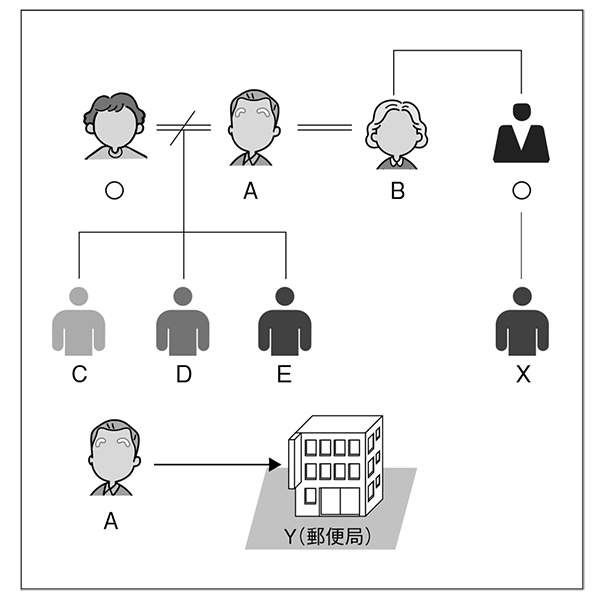

287.遺言執行者の預貯金の払戻しと遺留分減殺(改正前)

【事 案】 Aには前配偶者との間にCDE3人の子がおり、AはBと再婚したが、子供はいない。 Bには兄弟姉妹の子Xがいる。 AはY(郵便局)に貯金を有している。 Aは令和元年6月に死亡したが、平成29年に公正証書遺言を作成していた。 その公正証書... -

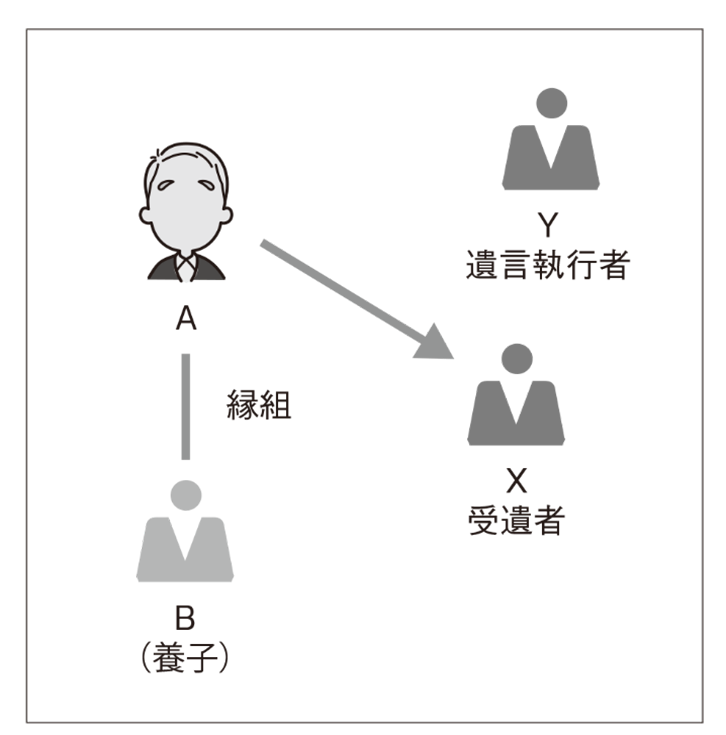

266.遺留分減殺請求と遺言執行

【事例】 AはBと昭和50年3月に養子縁組(Aには実子がいない)。 Aは平成20年10月に、Aの財産全部を包括してⅩに遺贈すること、並びにこの遺言の執行者としてYを指名する旨の公正証書遺言を作成。 Aは平成28年3月に死亡。 BはⅩに対して、平成28年... -

506.遺留分放棄と相続

ABの夫婦にはCDの2人の子供がいます。Aが死亡した際にBCDの三者で協議し、Aの遺産の多くをCに相続させることとしました。そして、Bの相続のときには、CはBの財産を相続しないこととし、CはBの相続について、遺留分の事前放棄許可をしてい... -

247.贈与と特別受益・遺留分侵害額請求

【はじめに】 今回は適当な判例がなかったので、相続人に対する贈与について、特別受益及び遺留分侵害額請求との関係について説明したいと思う。 被相続人が相続人に対して生前贈与をすることは、世の中でしばしばなされていることであり、贈与自体は契... -

239. 民法の改正(その5)

-

472. 家族信託と遺留分減殺

-

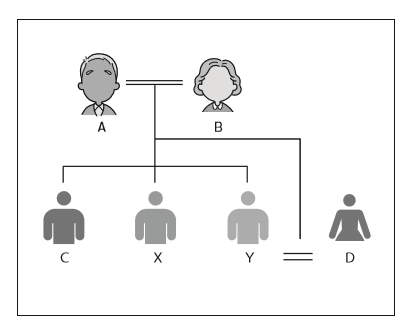

236 .相続分の譲渡と遺留分減殺

事案 AB夫婦には子C、X、Yがいる。 DはYの配偶者であり、ABと養子縁組をしていた。 Bは平成20年12月に死亡した。 その時点の相続人は配偶者A、子であるC、X、Y、それに養子Dの5名である。 Bの遺産分割調停において、Bの配偶者Aと、... -

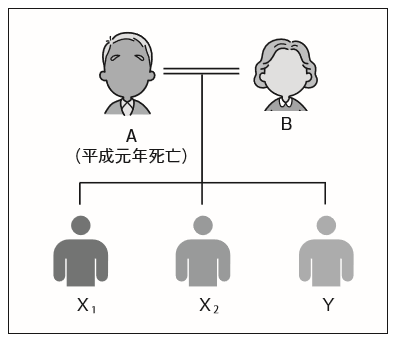

234 . 相続分の譲渡と特別受益

事 案 Aは平成元年に死亡。その時点の法定相続人は配偶者B、ABの子X1X2Yの合計4名。 平成5年、BはYに自分の相続分(Aの相続における法定相続分である2分の1)をYに譲渡(無償)。 同様にX2も自分の法定相続分(Aの相続における法定相...

12