-

696.実家を共有持分で相続した場合

先日、母が亡くなりました。父はすでに他界し、相続人は私(兄)と妹のみです。私たち家族は母と同居していたので、当然、実家の土地と建物は私が相続できるものと考えていました。しかし妹は「相続分は平等のはず」と主張しています。実家の土地と建物の他... -

695.共有の場合の事業的規模の判定

今年3月に父が死亡し、父からアパートを相続しました。このアパートは、相続の際に私と母で1/2ずつ共有としました。このアパートは3階建てで12部屋ありますが、老朽化に伴い取壊しを考えています。事業的規模に該当すれば、取壊しに伴う損失額(帳簿... -

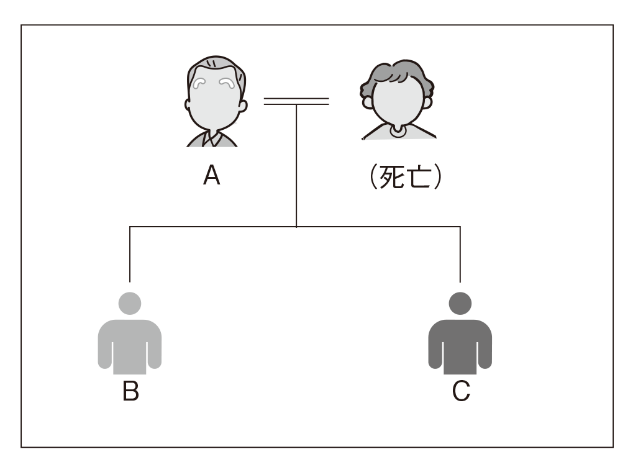

694.認知症の相続人

先日父が亡くなりました。相続人は母と長男である私の2人です。遺言は準備されていませんでした。母は数年前から認知機能の低下が見られるようになりました。私一人で遺産分割の内容を決め、相続税の申告・納付をしても良いものでしょうか。 遺産分割は、... -

292.相続における限定承認について

【はじめに】 今回は適当な裁判例がないので、最近、相談があった相続のときの限定承認について説明したいと思う。ただ、筆者は弁護士になって37年目になるが、この限定承認手続を担当したことはない。 後述するが、限定承認は相続においてプラス財産の限... -

692.死亡保険金を受け取った場合

先日父が亡くなりました。相続人は、母と子供2人(私と妹)です。父は生前、生命保険を契約していて、私たちがそれぞれ以下の死亡保険金を受け取りました。どのように取り扱われますか。 保険契約者被保険者保険金受取人保険金額①父父母1,500万円②母父母2... -

691.庭内神しの敷地の評価

先日夫が亡くなりました。自宅建物と敷地は、私(妻)が相続します。我が家の庭の一角には不動尊が祀られています。いつからあるのか不明ですが、私が嫁いできた55年前にはすでにありました。伝え聞くところによると、家内安全と五穀豊穣を願い、近くの寺... -

290.令和3年民法等の改正のその後について

【はじめに】 今回は令和3年の民法その他の法律の改正に関連して、その後の登記手続きやその他の法律に関しての説明をする。 令和3年の民法その他の法律の改正は、所有者不明土地の発生をなくすためのものであることは、すでに本書をはじめ多くの文献等... -

685.相続取得の土地を譲渡した場合の取得費

昨年母が亡くなり期限内に相続税の申告と納付を終えました。私は現在、生まれ育った土地を離れて暮らしているため、相続により受け継いだ土地の維持管理が負担になっています。そのため土地を売ることを考えているのですが、このような場合の土地の取得費... -

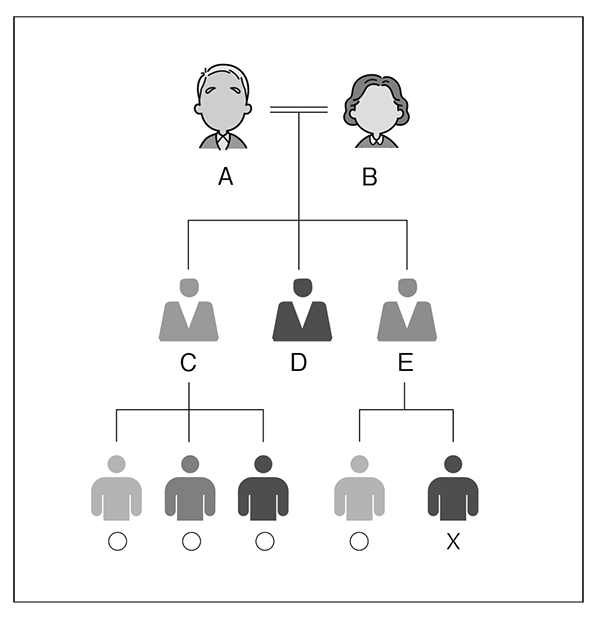

288.親子関係不存在の訴え

【事案】 AB間の子は戸籍上CDEの3名である。(A・Bはすでに死亡。) Dは平成29年に死亡したが、配偶者も子もいない。(本件はDの相続に関する事案である。) CとEは、Dより先に死亡しており、Cには3人の子、EにはXともうひとりの子がいる... -

569.アパートのオーナーの相続と借主への対応

アパートの所有者で貸主に相続が発生したものの、相続が完了していないときの注意点や借主への対応方法を教えて下さい。 1.アパートの所有者に相続が発生し、建物所有権についての相続が未了な状態ですので、その状態でアパートの入居者と契約をするにあ... -

285.負担付き遺贈について

【事案】 今回は負担付き遺贈について説明する。遺言のなかには、特定の財産を取得させるとともに、取得する者(受遺者)に対して一定の負担を課すものがある。これを負担付き遺言という。 ただ、受遺者が取得できる財産に比べて負担の方が大きいときは、... -

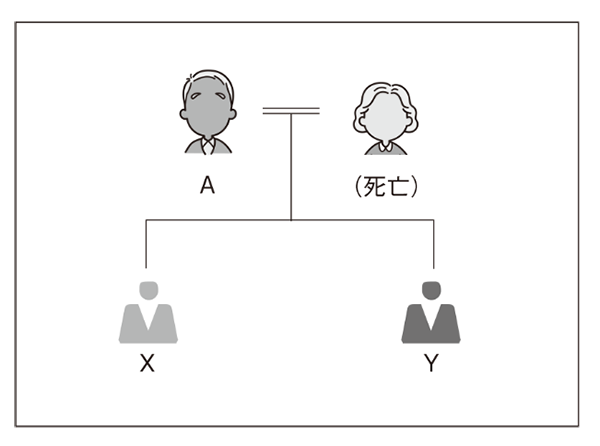

284.相続人による預金の引き出し

【事案】 今回は事実関係や預金金額等が複雑であるので、事案を簡単にして裁判所の考え方を解説したい。 Aには亡妻との間にXYの2人の子供がいる。 Aは平成26年10月に死亡したが、YはAの生前にAの預金をAに無断で引出しており、その金額は9500万円...