-

No.9 株式の相続

JA 全国相続相談・資産支援チーム 顧問 弁護士 草薙 一郎 はじめに 今回は、共同相続された株式の配当金請求権に関する下級審判決の文献を読んだことから、株式の相続についての説明をしたい。 株式は、説明するまでもなく、株式会社における社員の地... -

No.15 二重身分の相続人

JA 全国相続相談・資産支援チーム 顧問 税理士 柴原 一 祖母が亡くなりました。私は、数年前に祖母と養子縁組をしました。祖母の子である私の父は昨年亡くなりましたが、父の妹と弟(私から見れば叔母と叔父)は健在です。私は祖母の相続において、ど... -

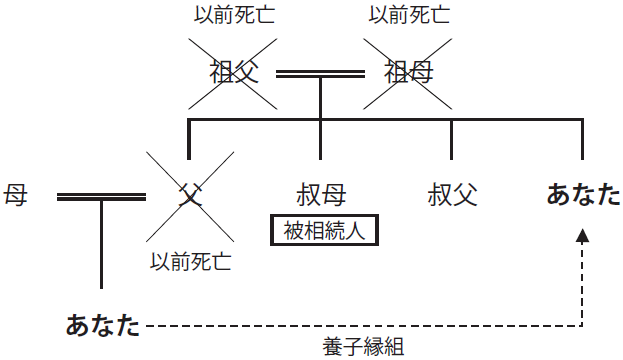

No.16 二重身分の相続人 その2

JA 全国相続相談・資産支援チーム 顧問 税理士 柴原 一 前回の祖母の相続(№ 15)から5年が経過し、叔母が亡くなりました。叔母は、若い頃に結婚しその後離婚したようで、亡くなる時には配偶者や子供はおりませんでしたが、たくさんの友人や知人に囲... -

No.15 数次相続、再転相続

JA 全国相続相談・資産支援チーム 顧問 弁護士 草薙 一郎 相続が続けて生じるケースについて、数次相続、再転相続というケースがあるようですが、どう違うのでしょうか。 1.数次相続や再転相続という民法の条文はなく、講学上の言葉です。 2.① た... -

No.13 相続財産清算人に対する相殺主張

JA 全国相続相談・資産支援チーム 顧問 弁護士 草薙 一郎 組合員が亡くなり、相続人全員が相続放棄をしたため、相続財産清算人が選任されました。 JA は組合員に対して債権を有していますが、組合員はJA に対して出資金を有しています。そのため、JA ... -

No.11 包括遺贈と特定遺贈

JA 全国相続相談・資産支援チーム 顧問 税理士 柴原 一 私の死後、相続人ではない孫にも遺贈できるように、財産目録と共に遺言書を作成する予定です。遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があるそうですが、違いを教えてください。 実務上、ほとんどが特定... -

No.6 財産の分離について

JA 全国相続相談・資産支援チーム 顧問 弁護士 草薙 一郎 はじめに 今回は適当な裁判例がなかったので、相続関係のなかに規定している財産分離(民法941 条~950 条)について説明する。 相続債権者又は受遺者あるいは相続人の債権者からの請求により... -

No.5 配偶者居住権について

JA 全国相続相談・資産支援チーム 顧問 弁護士 草薙 一郎 はじめに 今回は配偶者居住権に関して、家庭裁判所の審判が公表されたので、この案件をもとに配偶者居住権についての説明をしたい。 事案は妻と子3名が法定相続人であるケースで、妻Dは夫の... -

No.8 数次相続の場合の相続貯金の払戻しについて

JA 全国相続相談・資産支援チーム 顧問 弁護士 草薙 一郎 AB夫婦のうち、Aが死亡し、Aの遺産分割未了のまま後にBが死亡しました。Bの相続人のひとりから、Bの口座から仮払い制度による払戻しの請求がありました。Bの相続人は、Bの口座にはA... -

No.1 相続回復請求権と時効取得

JA 全国相続相談・資産支援チーム 顧問 弁護士 草薙 一郎 はじめに 今回は、相続回復請求権と不動産の時効取得との関係について、令和6年3月19 日に最高裁判所の判決が出されているので、このことについて説明したい。 相続回復請求権とは 民法884 ... -

12.農地を失った農家の生き方

ゆずの木法律事務所 弁護士 岩崎 紗矢佳 「都市農地の現場から」第12 回は、「農地なき後の農家の生き方」です。農家が農地を持ち続けたいと考えても、相続や区画整理などにより、宅地転用したり売却したりせざるを得ないケースが多くあります。今回は... -

310.特別寄与料と遺留分侵害額請求

はじめに 今回は、2019年7月1日から施行されている民法1050条特別の寄与と遺留分侵害額請求との関係を説明する。特別の寄与については本誌2019年4月号(No.289)に紹介しているが、簡単に言えば、被相続人に対して無償で療養看護その他労務を提供したこ...