-

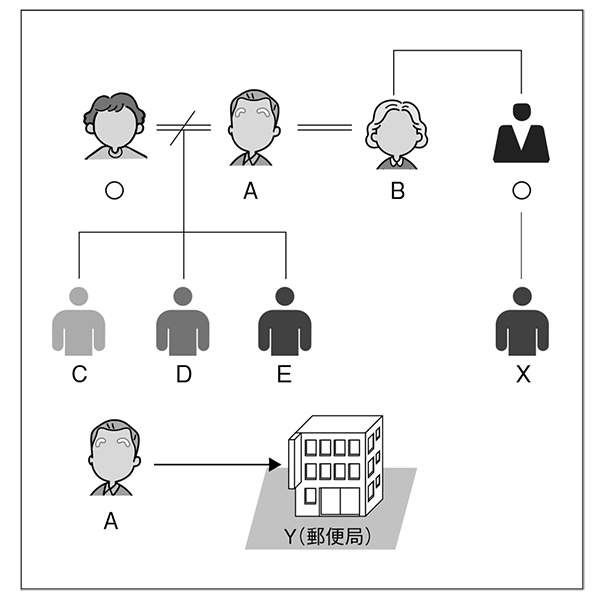

287.遺言執行者の預貯金の払戻しと遺留分減殺(改正前)

【事 案】 Aには前配偶者との間にCDE3人の子がおり、AはBと再婚したが、子供はいない。 Bには兄弟姉妹の子Xがいる。 AはY(郵便局)に貯金を有している。 Aは令和元年6月に死亡したが、平成29年に公正証書遺言を作成していた。 その公正証書... -

286.保証会社による賃貸借契約の解除

【はじめに】 令和4年12月に最高裁判所が、保証会社と賃借人等との間の契約について注目すべき判決を下しているので、今回はその案件を紹介したい。 【事 案】 A社は賃貸住宅の賃借人の委託を受けて、賃料等の支払債務を賃貸人に対して保証する会社であ... -

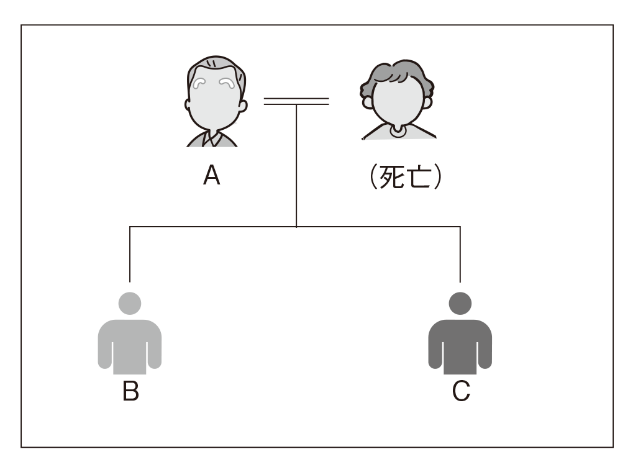

285.負担付き遺贈について

【事案】 今回は負担付き遺贈について説明する。遺言のなかには、特定の財産を取得させるとともに、取得する者(受遺者)に対して一定の負担を課すものがある。これを負担付き遺言という。 ただ、受遺者が取得できる財産に比べて負担の方が大きいときは、... -

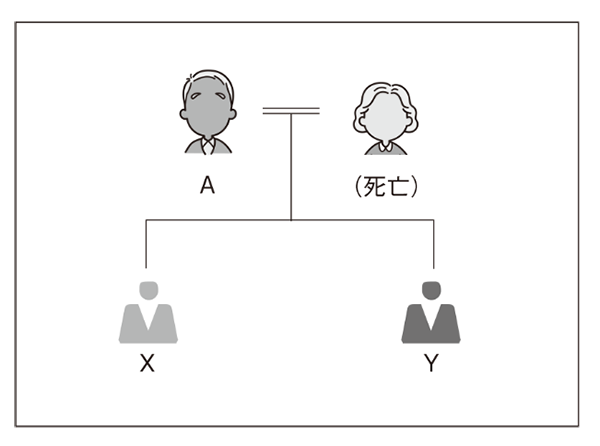

284.相続人による預金の引き出し

【事案】 今回は事実関係や預金金額等が複雑であるので、事案を簡単にして裁判所の考え方を解説したい。 Aには亡妻との間にXYの2人の子供がいる。 Aは平成26年10月に死亡したが、YはAの生前にAの預金をAに無断で引出しており、その金額は9500万円... -

283.特別縁故者の財産の分与請求

【はじめに】 今回は特別縁故者の財産の分与請求に関する判例を紹介する。 民法958条の3第1項「 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故が... -

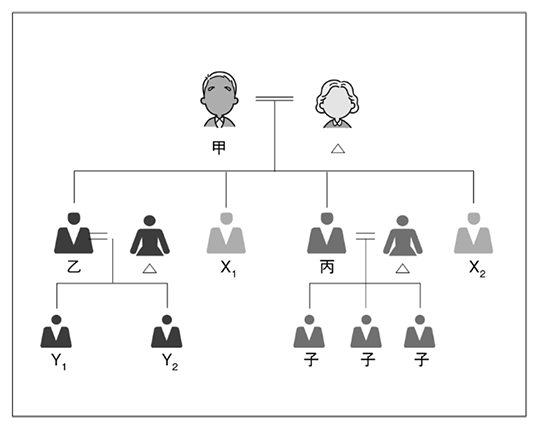

282.受遺者の死亡と遺言の効力

【事 案】 甲には亡配偶者との間に乙、X1、丙、X2の4人の子供がいる。 甲は平成2年6月22日付で公正証書遺言を作成した。 遺言書作成時、甲は79歳であった。 甲の財産は以下である。 (1)A地 甲5分の3、X25分の1、丙5分の1(2)B地 甲... -

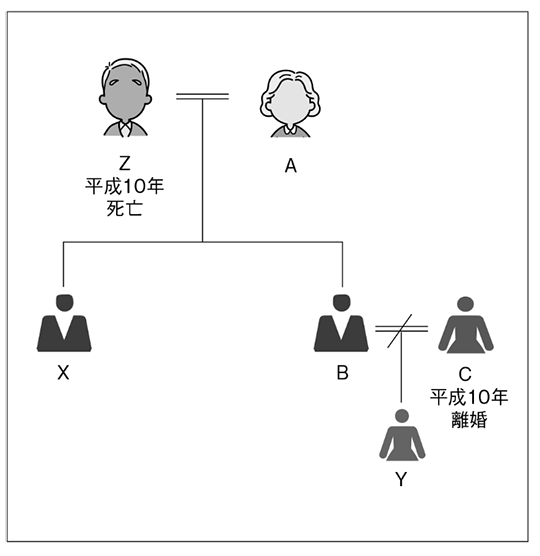

281. 親族間の土地使用貸借の解約

【事案】 故ZとAとの間にはXとBの2人の子供(男子)がいる。 Bと妻Cとの間にはY(娘)がいる。 Zは平成10年に死亡、同年BCは離婚し、CがYの親権者となった。 Zの死亡により土地1をAXが共有で相続し、土地2はXが単独で相続した。 AXと... -

280.借家契約の更新事務手数料について

【事案】 平成26年11月、Xを貸主、Yを借主として、XがYに建物の一部屋を賃貸。 期間は平成26年11月から2年間。賃料1ヶ月7万9000円等。 更新料は新家賃の1ヶ月分、更新事務手数料は新家賃の0.5ヶ月分とし、合意更新、法定更新の如何にかかわらず貸主... -

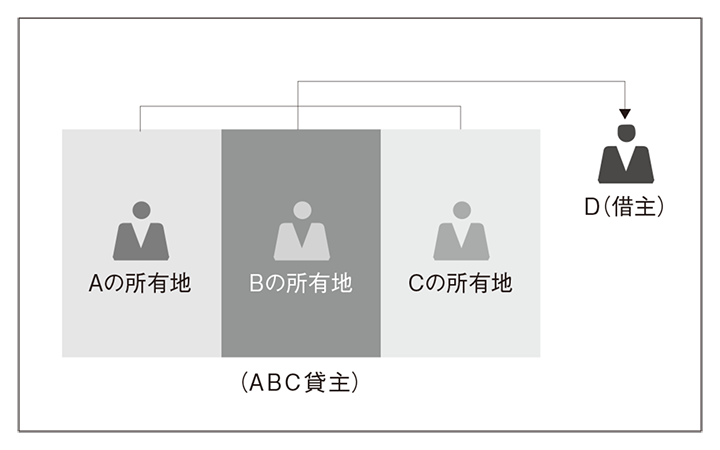

279.共同での土地賃貸借について

【はじめに】 今回は適当な裁判例がないので、土地を共同で貸す場合の法律関係について整理してみたい。 【各人の土地を共同で貸すケース】 まず、例題としてABCの三名が各自所有する土地をDに貸すケースから考えたい。ABCの土地が互いに隣接し、そ... -

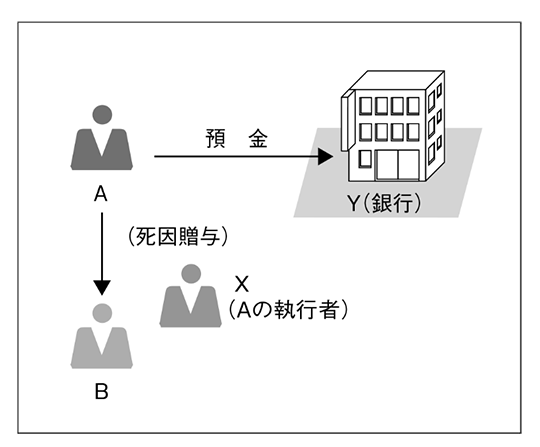

278.死因贈与における執行者の権限

【事案】 AはBとの間で令和元年9月5日、負担付死因贈与契約を締結(書面作成。) 内容はAの有する財産すべてをBに贈与する。 贈与については、Aの死亡によって効力が生じる。 ただし、Bは〇〇に財産の一部を寄付すること。 この死因贈与契約の履行... -

277.外国籍等と相続

今回は適当な判例がないので、相続に関して外国籍の人や外国居住者がいる場合の対応について説明します。 被相続人が外国籍の場合 JAの組合員の国籍が外国籍である場合はあまりないかも知れないが、組合員の子供の配偶者が外国籍である場合などもあるの... -

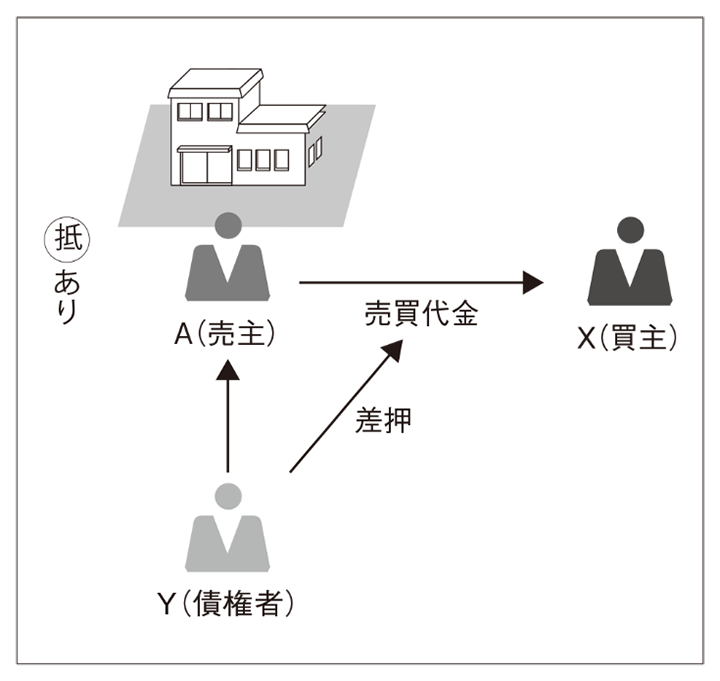

276. 土地売買の買主の土地確保と弁護士費用

【事案】 XA間でA所有地の土地売買契約(平成26年7月23日)。Aは法人、代金は9200万円。 契約時、手付金500万円をXがAに支払う。残金8700万円は平成26年9月末日、残金支払時にA所有地の所有権をXに移転。 AはAの費用負担でA所有地上のAの建...