-

139.遊休不動産と需要をつなぐ仕組みづくり

1.人の長寿と建物の長寿 日本の平均寿命(男女)は83.7歳(WHO世界保健統計2016年版)で、世界一の長寿国です。長寿社会の安寧秩序には、人生の長寿と住宅の長寿が同時に達成される必要があります。住まう場所としての住宅は生涯必要ですが、高齢期は... -

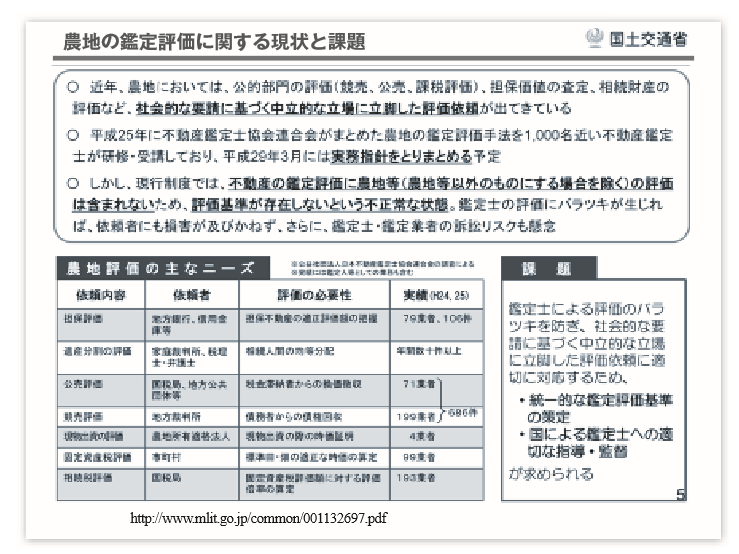

138.農地を不動産鑑定評価する

1.はじめに 農地の価格や賃料を評価する機会が増えると想定する国土交通省では、不動産鑑定評価基準の一部に農地の評価を規定し、不動産鑑定士が農地を評価する仕組みを作ろうとしています。 実際の評価需要がどの程度発生するか、必ずしも農業や農地... -

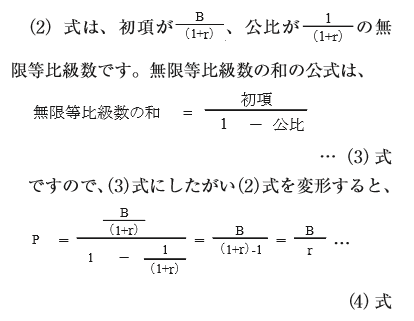

137.収益価格を求める簡便式

1.はじめに 前回は収益価格がどのようなものか、幾つかの方法でイメージしました。そして、エクセルなどの表計算ソフトを使うことが汎用的であることも確認しました。 今回は、エクセルで計算する方法とは別途、幾つかの前提をおいて収益価格を求め... -

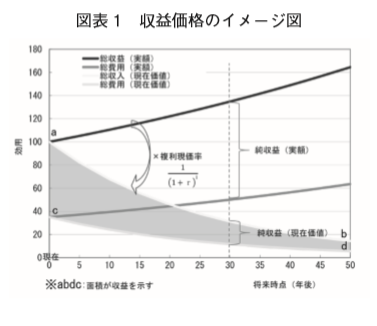

136.収益価格をイメージする

1.はじめに 「不動産の価格が収益価格で決まるようになった」という表現をよく聞きます。不動産証券化において収益用不動産を投資目的で購入するような場合はまさにそのようなケースです。一方、不動産流通はもとより、不動産金融の関係者であっても収... -

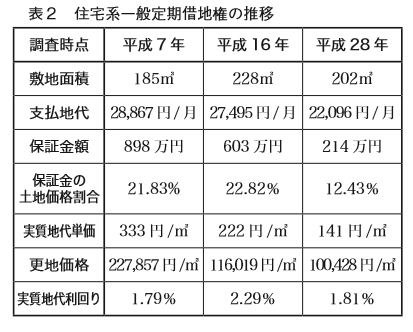

135.定期借地権の地代利回り実態調査結果

1.はじめに 平成28年3月の「定期借地権の地代利回りに関する実態調査報告」は、関東甲信不動産鑑定士協会連合会が公益財団法人日本住宅センターほかの協力を得て資料提供を受け、これに不動産鑑定評価理論にそって一定の換算を行って求めたもので、定... -

134.住宅のセーフティネットに民間賃貸住宅を組み込む

1.はじめに 今年の3月28日に閣議決定された住生活基本計画は、住生活基本法(平成18年)の規定にもとづき、平成28年度から平成 37 年度までを計画期間として定められました。人口減少・超高齢化が本格化することにどのように対応していくのかが示され... -

133.ハワイの借地制度の見直し~借地人による底地の買取制度~

1.はじめに 前回は、日本の定期借地権制度の行く末を考えるひとつの参考例として、定期借地権制度と類似の制度である英国のリースホールド(賃借保有権)について紹介しました。労働党政権の下で、借主を保護する必要があるという主張によって英米法の... -

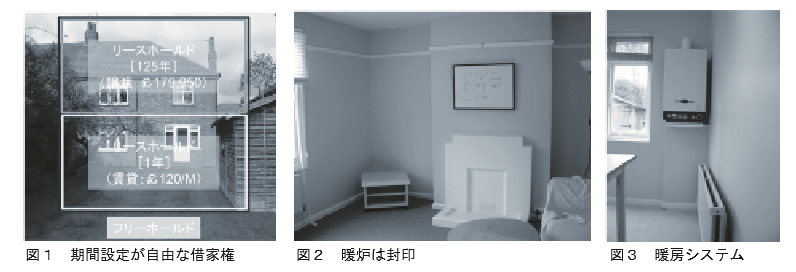

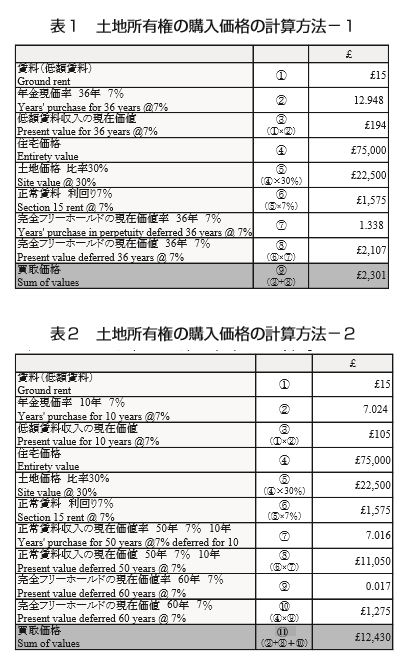

132.英国の借地制度の見直し~借地人による底地の買取制度~

1.はじめに 定期借地権制度は、1992年施行の借地借家法で創設されました。これを受けて供給された初期の一般定期借地権付き住宅は契約から24年経過し、50年で契約している場合は、借地期間の半分を迎えようとしています。地価高騰を背景としておおむね... -

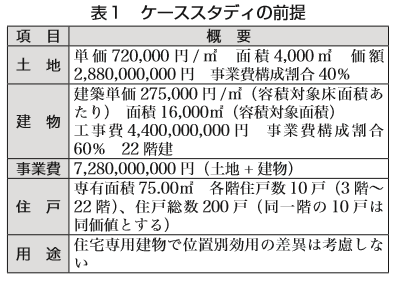

131.超高層マンションの固定資産税評価を変えるべきか

1.はじめに 超高層マンションを節税に使うことが問題として、やめさせようとする動きがあります。具体的には、超高層マンションは上階ほど価値が高い一方、固定資産税評価は階層に関わらず一定であることに節税を可能とする仕組みがあることより、固定... -

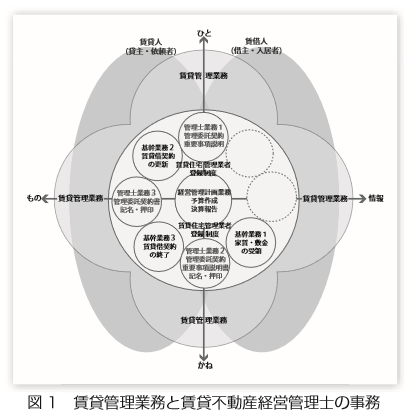

130.賃貸住宅管理を取り巻く状況

1.賃貸住宅管理業者登録制度の見直し 賃貸住宅管理業者登録制度は、賃貸住宅管理業の登録制度を設け、登録業者に関して一定のルールを設けることにより、業務の適正化を図り、借主と貸主の利益保護を図るため、国土交通省の告示による登録制度として20...