-

151 . 建物を再生して利用する動き

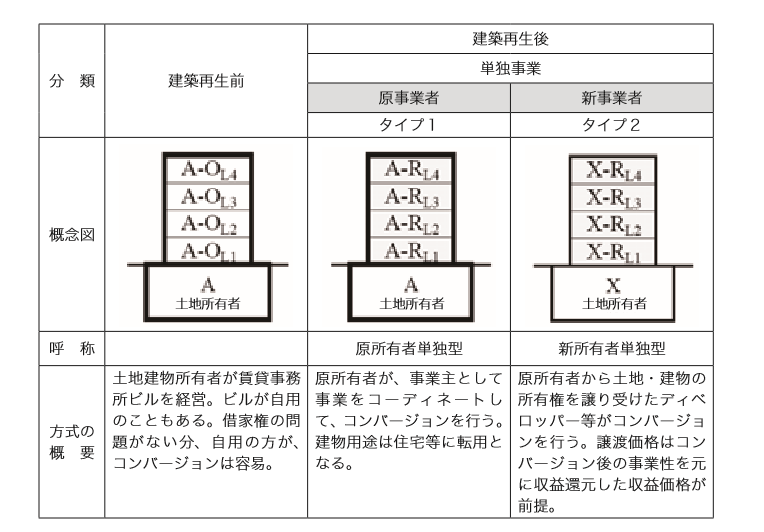

1.世帯数減少社会の賃貸経営 人口世帯数の減少が本格化するなか、競争力を失った建物を解体ではなく、改修して蘇生させるコンバージョンやリノベーション(以下、「建築再生」という。)が注目されています。系統で取入れには検討が必要ですが、建築再... -

150.建物の課税評価

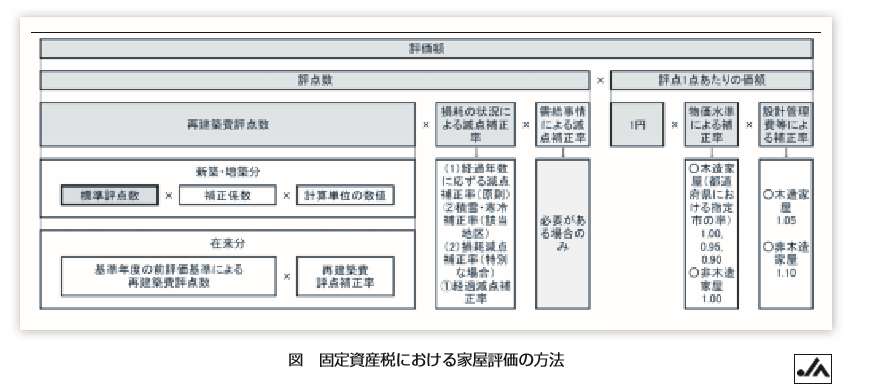

1.不動産税の課税評価 土地や建物の取得、保有、譲渡、収益などに対して、税金が課税されます。税額は、一般に、税額=課税評価額×税率で計算しますが、課税の衡平や徴税コストの削減の観点から、課税評価額の決定方法は重要で、社会的な関心も高くな... -

149. 定期借地権を設定した土地の価格評価の考え方

1.はじめに 平成4年施行の借地借家法で創設された定期借地権は制度創設以来25年経過しました。事業用借地権(法改正により現在の名称は、「事業用定期借地権」という。)はすでに期間満了して土地が返還されたものもあります。また、50年以上の期間を... -

148.賃貸事業経営のリスク管理

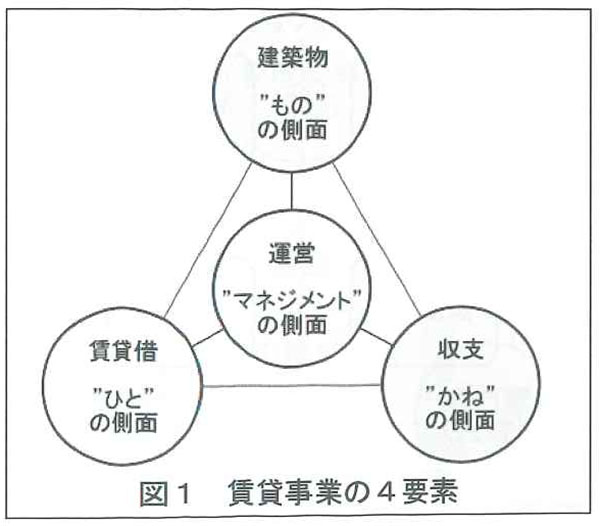

1.賃貸事業の構成とリスク 賃貸管理の役割は、賃貸経営の目的である、長期に安定的な収益をあげることを支援し、実現することにあります。賃貸経営は、①賃貸用建物を舞台として(物的な要素)、②賃借人と結ぶ賃貸借関係を維持することを通じて(法的な... -

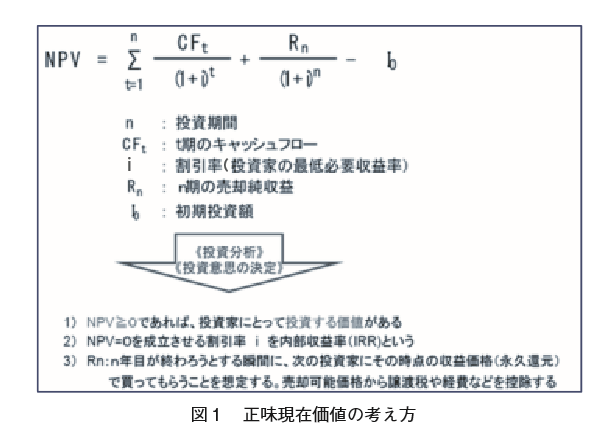

147.正味現在価値と内部収益率

1.投資分析の三要素 不動産の投資を考える場合の三要素として、価格、利回り、賃料があり、これらは相互に関係があります。つまり、 賃料=価格×利回り …(1)式利回り=賃料÷価格 …(2)式価格=賃料÷利回り …(3)式 の関係が成り立ちます。不動産... -

146.まちづくりの産業化

1.まちづくりの流れ 系統では、「農と住の調和のとれたまちづくり」のキャッチフレーズに代表されるとおり、まちづくりに取り組んできました。その先駆性は高く評価できる半面、近年ではやや取組みが後退した感も否めません。 系統を離れると、「都... -

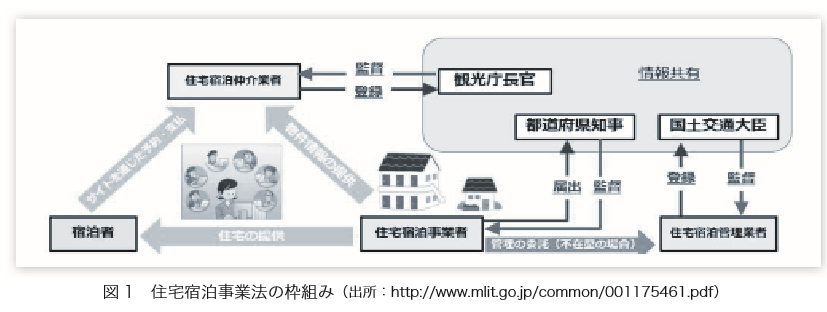

145.民泊の管理について

1.はじめに 国内外からの観光客の増加を背景に、多くの都市で宿泊施設の不足が顕著になっています。2020に東京で開催されるオリンピックとパラリンピックを控えて、東京エリアでは特に不足が顕著です。一方で、空き家の増加が社会問題化しています。 ... -

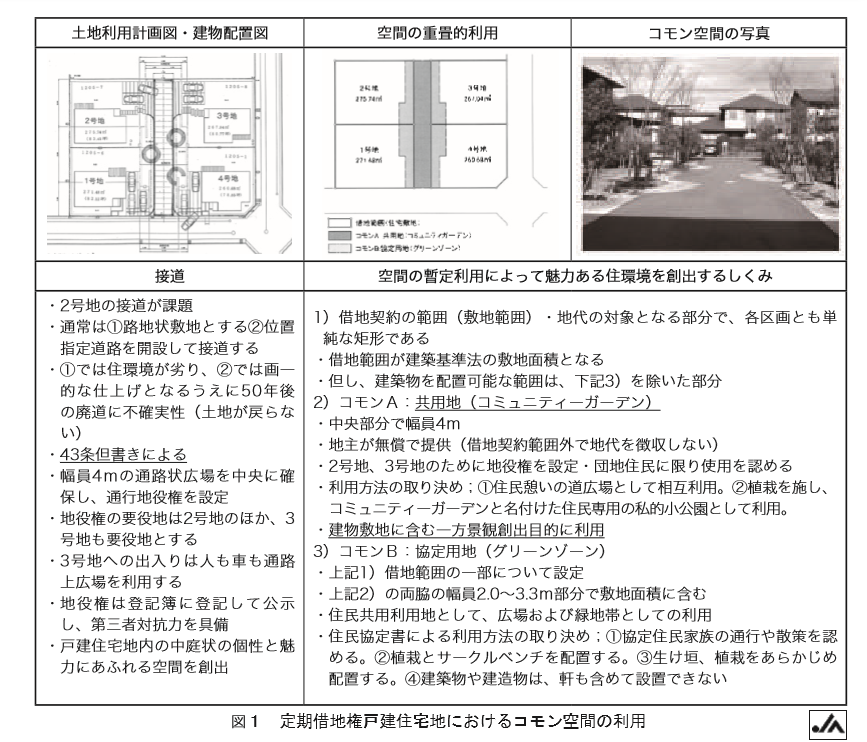

144.一般定期借地権を利用した先駆的土地活用

1.はじめに 土地価格が上昇しないだけでなく、下落することも日常的となったことを受けて、若い世代には買った途端に資産価値が下落する土地を購入することは経済合理性に反する行為で賢明ではないと考える人も増えています。ここに、一般定期借地権で... -

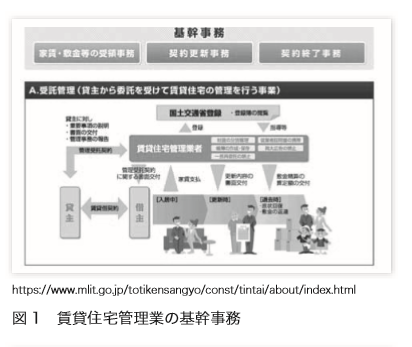

143 . 賃貸住宅管理の制度と資格

1.はじめに 賃貸住宅管理をめぐる制度や資格については、すでに何度が紹介してきましたが、現時点の状況を改めて紹介します。賃貸住宅管理についてはJA系統が社会全般に先駆けて体系化してきた経緯がありますが、その必要性が広く認識されるに至った現... -

142.接道部分の作法

1.はじめに 前回のこのコーナーでは「外構と植栽で高める資産価値」としていくつかの事例を紹介しました。最後の事例では、若者がどのように感じているかについて、筆者が勤務する明海大学不動産学部の学生の記事を紹介しました。 車庫型の駐車場が... -

141.外構と植栽で高める資産価値

1.はじめに 増加する空き家が社会問題化しています。最新の住宅土地統計調査の速報値では空き家率は13.5%まで上昇しています。確定値で確認できる過去の調査では、賃貸住宅の空き家率は住宅全体の空き家率+5%程度で、民間賃貸住宅の空き家率は賃貸住... -

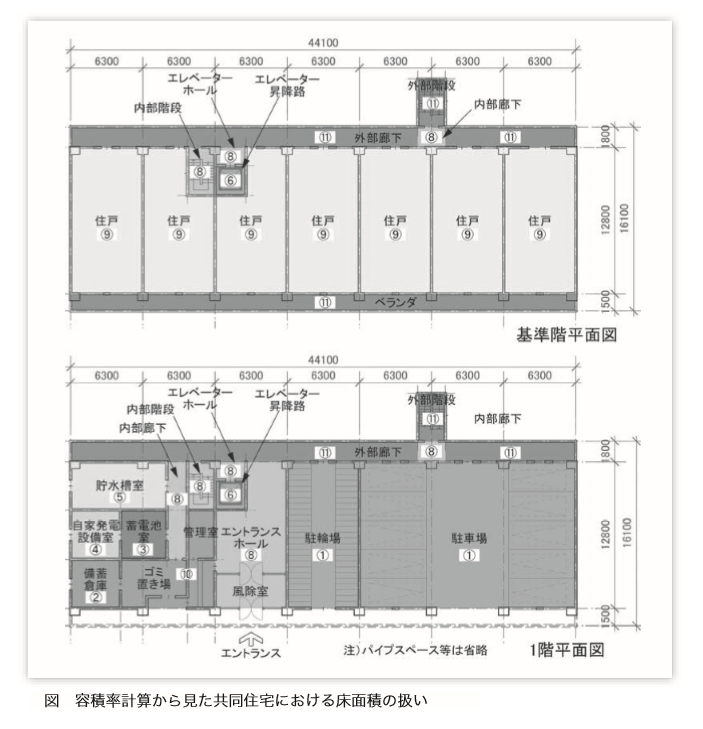

140.容積率の計算方法が間取りを変える

1.はじめに 建築可能な建築物の延べ面積は容積率で規定されます。容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合で、300%、400%などと表示されます。分譲マンションは区分所有者が独占的に使う専有部分と入居者全員で使う共用部分で構成されます。賃貸マン...