-

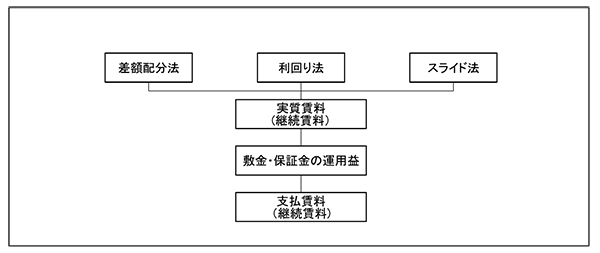

211.賃料改定(継続賃料)の考え方 その1 差額配分法

1.はじめに この3年間は、コロナ禍の影響で不透明な経済状況や不動産市況の中、契約更新を契機として継続賃料の額について、減額の請求が出されたケースが多くみられました。近時は、コロナ禍に一定の目処がつく一方、ロシアによるウクライナ侵攻を端緒... -

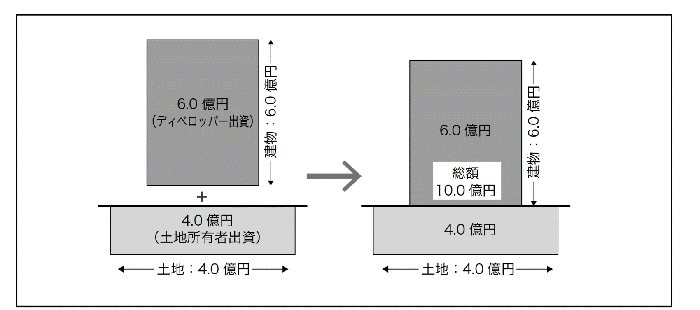

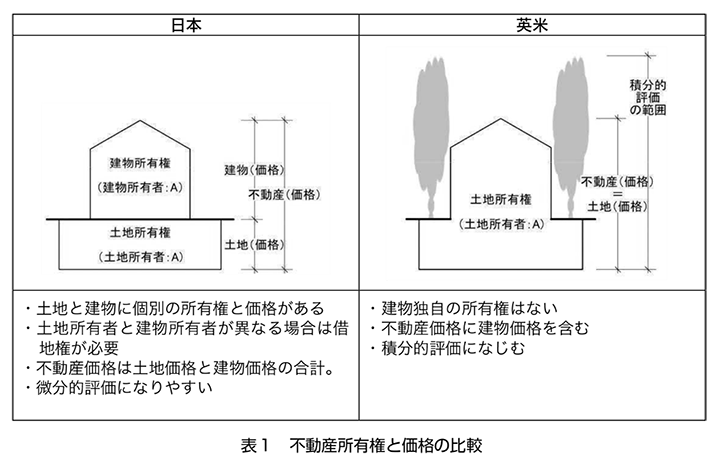

210.複数権利者の共同事業~等価交換の権利変換~

1.はじめに 土地所有者とディベロッパーが協力して行う等価交換事業では、土地所有者が土地の一部をディベロッパーに売り、その代金でディベロッパーが建てた建物の一部を購入します。等価交換事業の権利変換(1)の考え方を説明してください。 (1)完成... -

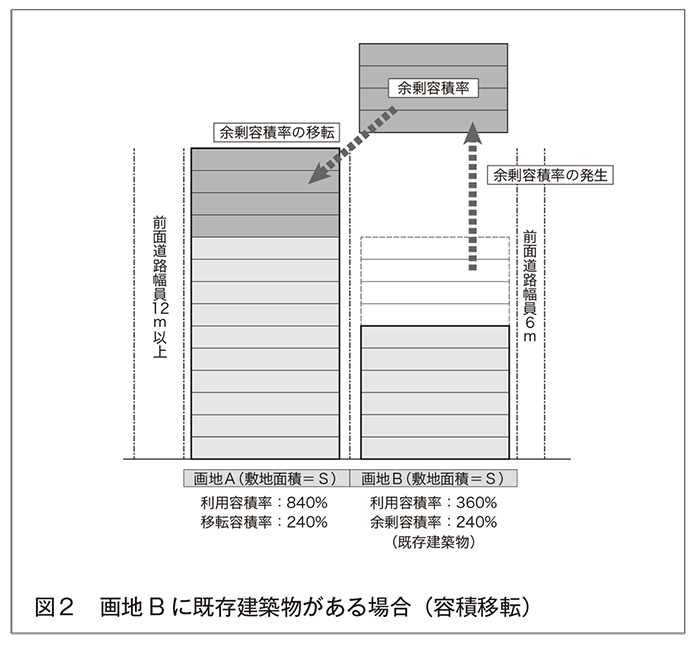

209.無接道の土地で建築確認をとる~連担建築物設計制度を利用する~

1.はじめに 建築基準法は建物が立つ土地のことを「敷地」と表現します。建築基準法施行令は第一条で、敷地を「一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地」と定義しています。これを一般に「一敷地一建築物の原則」といいま... -

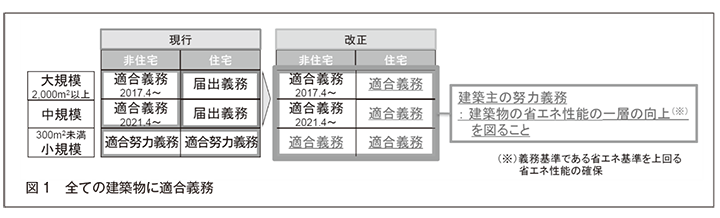

208.改正建築物省エネ法への対応が必要となります

1.はじめに 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(通称、「建築物省エネ法」(2015(平成27)年)を改正する、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(通称、「改正建築物省エネ... -

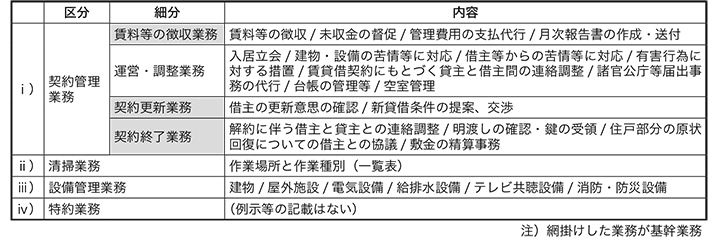

207.人の死が生じた場合の賃貸経営への影響と賃貸住宅管理業の役割

1. はじめに 2020(令和2)年6月成立の賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、「賃貸住宅管理業法」という。)は2021(令和3)年6月に全面施行されました。2022(令和4)年6月には猶予期間も満了し、国に賃貸住宅管理業の登録をしなけ... -

206.建物譲渡特約付借地権の建物買取価格

1. はじめに JA系統では建物譲渡特約付借地権は原則として資産管理には利用しないことが基本ですが、事情によっては利用していることも考えられます。また、普通借地権で土地を貸している地主の更新拒絶の申し出の正当事由が認められ、借地権を失うこ... -

205.定期借地権を利用した空き家活用

1. はじめに 空き家問題に対応する必要性が加速度的に高まっています。系統では賃貸アパートの空き家が心配されるところですが、今回は戸建て住宅の空き家について考えます。JA管内には一般の戸建て住宅空き家が少なからず存在し、それが地域の活力を... -

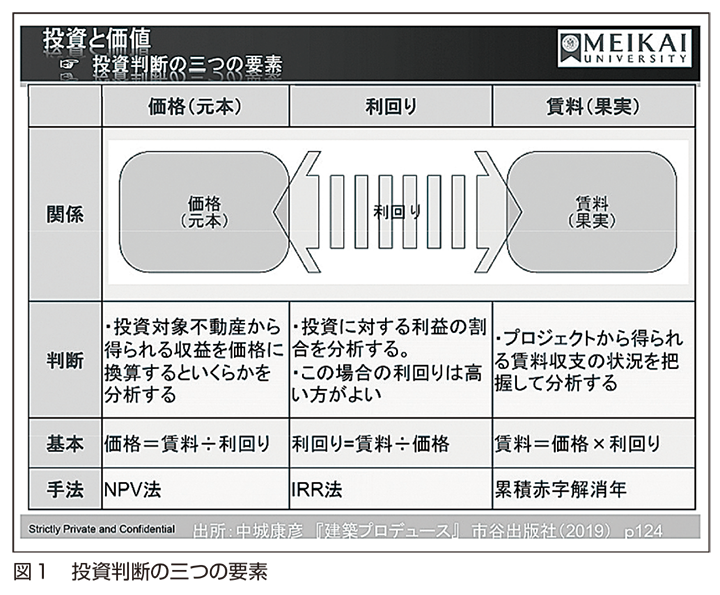

204.事業採算と投資判断の異同

1.はじめに 超低金利が続く中、比較的収益性の低い不動産事業でも採算をとることが可能(イールドギャップ)で、サラリーマンなどが不動産投資を手掛けるケースが増えています。長寿社会では年金だけで老後生活の資金を賄えないことに備える必要があるこ... -

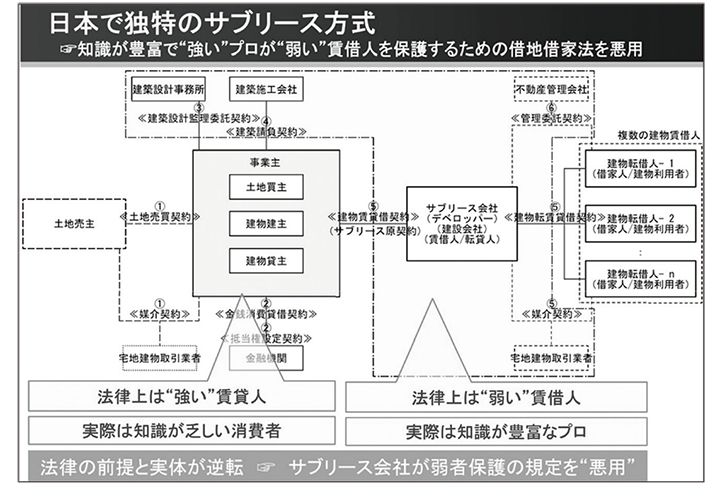

203.30年一括借上げ型サブリースの仕組みを再考する

1. はじめに 日本で30年一括借上げ型サブリースが普及しています。地主に対して完成後のアパートを30年間一括して借上げ、その間アパートを管理して家賃の支払いを約束するとともに、アパートの企画、設計、施工も自社や関連会社で行うものです。海外で... -

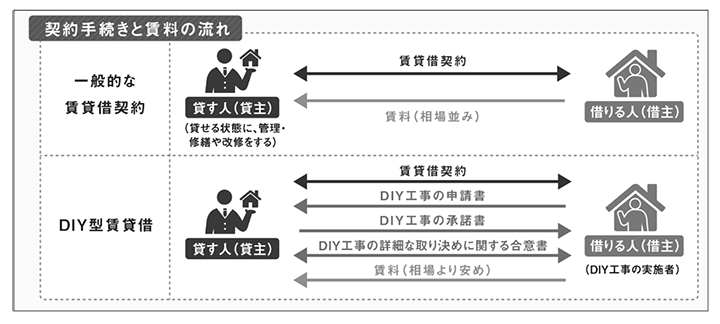

202.DIY型賃貸借~需給関係の多様化に対応する~

1.はじめに 民法は賃貸借における賃貸物の修繕について、「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」(606条)と規定し、社会的にも賃貸人が修繕することが一般化しています。空き家問題が大きくなるにつれ、空き家の有効活用が大... -

201.相続税申告に係る最高裁判決 ~路線価方式による評価が著しく不適当と認定~

1.はじめに 相続税は納税者の申告に基づいて課税する申告税ですが、納税者が不動産の時価を適切に評価することは困難なことから、財産評価基本通達(昭和39年4月国税庁長官通達)にしたがって、市街地の宅地は路線価方式で、他の地域の宅地は固定資産税... -

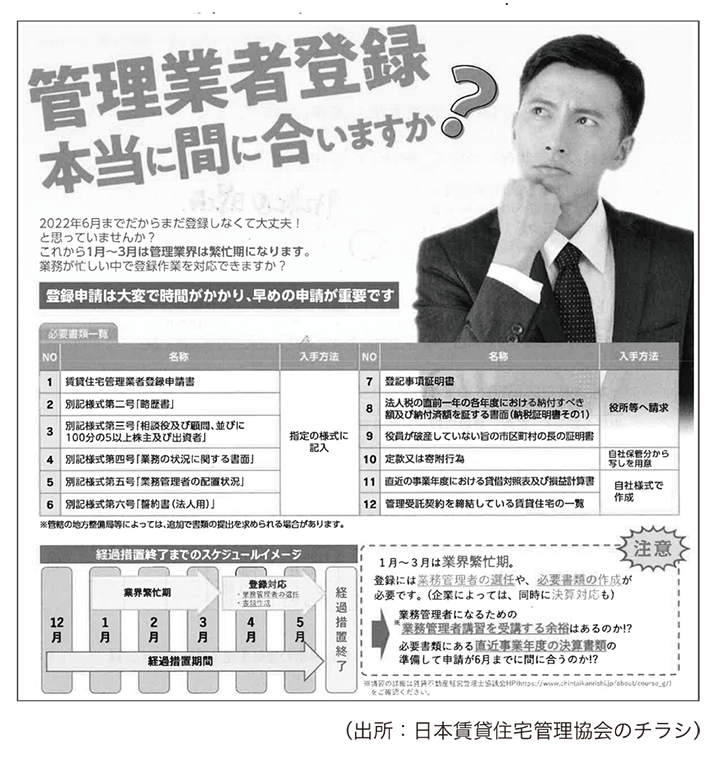

200.賃貸住宅管理業の登録期限が迫っています

1.賃貸住宅管理業の登録制度(国土交通省からの通知文) 昨年12月、国土交通省より下記の通知文が発出されています。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号。以下「法」という。)が令和2年6月19日に公布され、賃貸住宅の管理...