(株)ときそう 不動産鑑定士 吉野 荘平

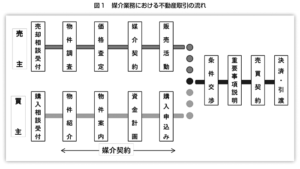

前回は媒介業務の初動である「受付」に関して留意点を解説しました。今回は次の段階として「物件調査」を数回にわたり解説していきます。

1.物件調査の意義

不動産売買において、物件調査は一番の要となる作業です。この作業を間違うと続く「広告」や「重要事項説明」において間違った情報を提供することになり、取引当事者とのトラブルに繋がります。実際に、重要事項説明の説明誤りからくる紛争を集計すると、その原因の約8割が物件調査ミスという結果になっています。物件調査は取引の流れでみれば最初の方の作業になりますが、これがその後の取引の安全性を大きく左右する重要な作業といえるでしょう。

不動産取引における物件調査は、主に以下の5つのカテゴリーに分けることができます。

表 1 物件調査の種類

(1) 公簿調査

(2) 生活関連施設の調査

(3) 法令制限の調査

(4) 現地調査

(5) その他の調査

これら調査に順序というものはなく、場合によっては繰り返し調査することもあります。今回は、公簿調査について解説します。

2.公簿調査(その1)

公簿調査というのは、法務局や市役所といった公(おおやけ)の行政機関が、法令に基づいて作成した資料を確認する作業です。これを調査する理由は、売買の目的物として物的及び権利の態様を特定するためで、行政機関が発行した資料を集めることが初動調査になります。

代表的な公簿資料といえば、法務局の登記記録や公図や図面があげられますが、そのほかにも市役所が発行する固定資産評価証明書(価格査定や所有権移転登記の登録免許税を算定する場合)や住民票(登記上の住所と現住所が異なる場合や住宅ローンを利用する場合)・戸籍(相続による不動産取得の場合)など、これらを売主から写しをもらうことも公簿調査のひとつになります。

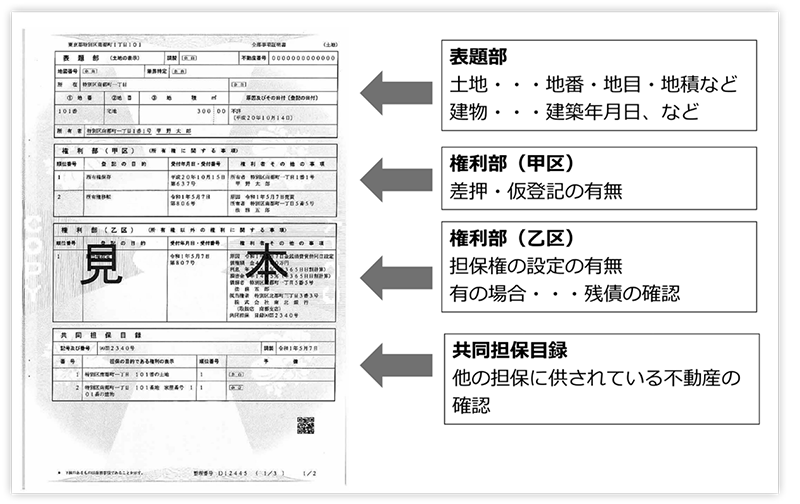

図1 【法務省】全部事項証明書(不動産登記)の見本より

(1)登記記録

役所が発行する資料は、売主の協力がないと入手できないものが多いのですが、法務局の資料は自分で入手できるので、必ず初動調査にあたり入手しておく必要があります。図1は登記事項証明書のうち土地の例ですが、土地に限らず、登記をみたら図に記載されている事項は必ず確認しておきましょう。

登記記録は表題部と権利部に分かれ、表題部は主に不動産の所在地や地番、建物は種類や構造など、不動産の物理的な現状が記録されています。権利部は不動産の権利が記録されており、所有権に関する事項は「甲区」欄、所有権以外の権利に関する事項は「乙区」にそれぞれ記録されています。

土地も建物も、登記記録を確認するにはネット(登記情報提供サービス)を利用するか、法務局に申請して登記事項証明書を入手します。ネットと法務局との違いは証明力があるかどうかです。法務局が発行する登記事項証明書は登記官の公印が押印され証明力がありますが、登記情報提供サービスから入手した登記記録は証明力がありません。

土地と建物の登記記録を入手する際は、以下の点に気を付けておきましょう。

①土地

土地の登記事項を確認する際に知っておかなければならないのが、「地番」と「住所」の違いです。地番は土地の番号なのに対し、住所は建物に対して付けられる番号です。地番は「不動産登記法」、住所は「住居表示に関する法律」とそれぞれ法律も異なっています。

このため、住居表示が実施されている地域では、住所で登記を調べることはできず地番で検索する必要があります。この場合、住所は分かるけど地番が分からないときは、所有者の固定資産税納税通知書に地番が記載されていますので、売主から写しをもらって下さい。売主の中には同じ市町村内でたくさん不動産を持っていて、納税通知書をみてもどれが取引物件か直ちに分からないことがあります。その場合は、法務局に住所を伝えれば電話で回答してもらえることも知っておくと良いでしょう。

②建物

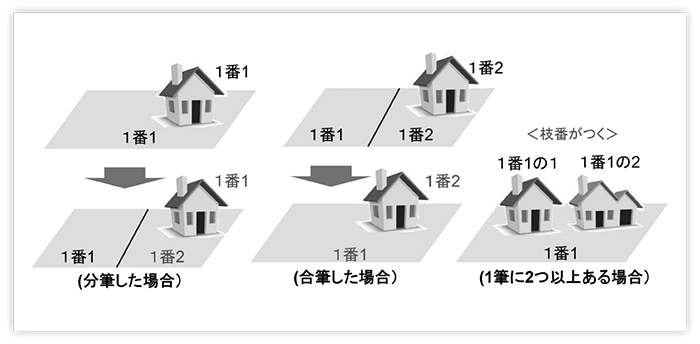

建物も土地と同様に、住所ではなく「家屋番号」で申請します。ここで家屋番号と地番が一致していればよいのですが、必ずしも一致しているとは限りません。何故一致していないのかというと考えられる理由として、図2にある3つのパターンが原因としてあります。

図2 家屋番号と地番が一致しないケース

一つは分筆した場合です。分筆前の地番が1番1でその時建てられた建物の家屋番号は地番と同じ1番1になります。しかし建物が建った後、分筆したらどちらかの土地は違う地番になりますので、もし建物が建っている土地の地番が変わると、家屋番号と一致しないことになります。反対に合筆した場合も同様に、合筆前後で地番が異なると家屋番号と一致しません。

さらに、1つの土地に2つ以上の建物が建てられた場合は、図の右端にあるイラストのように「枝番」が付くことも覚えておきましょう。これらのケースを知っておくと、土地の分筆・合筆の履歴から家屋番号を推測できるので、登記情報提供サービスで家屋番号を検索したり、法務局で建物の登記事項証明書を入手するのに役立ちます。

但し、JAの皆さんは一般に売主とコンタクトがとれる状態が普通だと思います。所有者の固定資産税納税通知書に地番と同様に家屋番号が記載されていますので、売主からそれを見せてもらう方が手っ取り早いと思います。

③注意点

登記記録は調査時に確認しただけでは不十分で、契約前にも確認しておく必要があります。調査時しか登記記録を確認していなかったため、以下のような紛争事例が散見されます。

表 2 登記記録の確認不足による紛争

1)土地を相続した依頼者から媒介依頼を受け、半年が経過して買主がみつかり、それから1月後に売買契約を締結。

2)契約日に登記記録を入手してみると差押えられていた。

3)売却代金では完済できず、決済までに債権者との交渉時間もないため差押が解除できず、売主に違約金の支払いが発生し、売主から媒介業者に対して損害賠償を請求される。

この紛争事例固有の事情になりますが、相続した依頼者は差押えによって取引が中断されることを知らなかったようです。このような危険性は媒介業者の責任が問われるところなので、決済当日はもちろん、契約する直前も登記記録を確認することが必要です。例えば、依頼時から一定期間時間が空いたら、例えば買主が見つかったときに登記を確認するなど、定期的な確認が必要と言えるでしょう。

特に商売している売主など、自宅に根抵当権が付いている場合があるので、担保権がついている不動産は、必ず契約直前に残債務についても登記とあわせて確認しておきましょう。

(2)公図

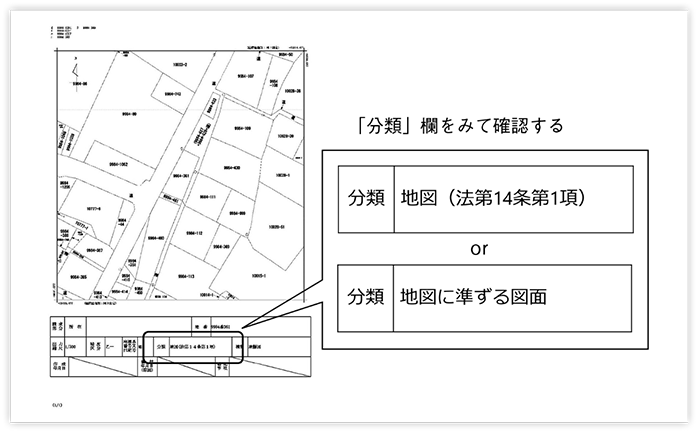

公図は、土地の位置関係や形状を示す公的な図面です。公図には主に「法14条地図」(以下、「14条地図」と呼びます)と「地図に準ずる図面」の2種類があります。14条地図は、不動産登記法第14条第1項に規定される図面で、土地の面積、距離、形状、位置について正確で、境界を一定の誤差の範囲内で復元可能な図面です。

これに対して、地図に準ずる図面は主に明治時代に租税徴収の目的で作成された図面で、土地の面積や辺長について正確性が低く、土地の配列や形状の概略を記載した図面です。「地図に準ずる図面」の中には、土地改良事業や土地区画整理事業の際に作成された比較的新しい図面も含まれることがあります。

どちらの公図なのかを知るには「分類」のところを確認して下さい(図3)。

図3 公図の例

そもそも不動産登記法では、法第14条に「登記所には、地図を備え付けるものとする。」という決まりがあって、本来は14条地図を備え付ける必要があります。しかし、地籍調査の進捗率が全国的に進まないので、当面の間は14条地図に代わるものとして、地図に準ずる図面が法務局に備え付けられています。

そして公図を入手したら、現地で確認をするために14条地図については間口や奥行の長さを確認しておきましょう。地図に準ずる図面は正確性に欠けますが、隣の土地との位置関係や形状は参考になりますので、必ず確認しておきましょう。

分類欄だけでなく公図でもう一つ確認して欲しいのが、「隣の土地の状態」(相隣関係)です。例えば、隣の土地が袋地(公道に接していない土地)であった場合、売買をきっかけに隣地所有者から囲繞地通行権(民法第210条:公道に至るための他の土地の通行権)を主張されるケースが何度かありました。もし相隣関係に問題がみられた場合、事前に売主と相談し、場合によっては隣地所有者と取り決めをしておく必要があるでしょう。

次回は、公簿調査のうち「地積測量図」と法務局に備え付けられた「建物図面」について解説します。