JA 全国相続相談・資産支援チーム 顧問 一級建築士・不動産鑑定士 中城 康彦

1.はじめに

2025 年3月30 日毎日新聞朝刊は、「戸建て住宅防火不備」「建築基準法違反の疑いで調査 埼玉の業者数百棟?」として1面のほとんどを使って報道しました。戸建て住宅の新築工事で石膏ボードの施工が適正を欠いているために防火基準を満たさず、結果として違反建築物の疑いが極めて高く、その数が多数に及ぶのではないかという

趣旨です。対象は建売戸建て住宅ですので、JA組合員が発注する新築工事とは分野が違うように思えますが、性能不足の建物を建築する体制について慎重に検討する必要がある点で共通します。

2.建物を新築する場合の品質管理の原則

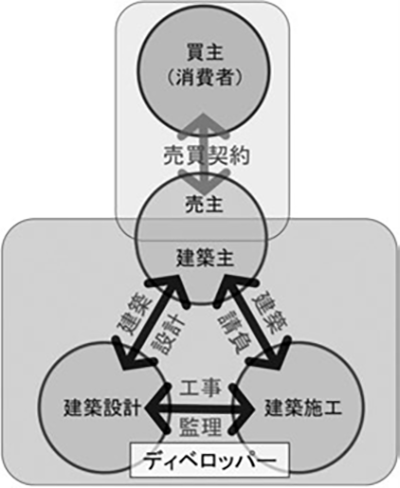

図1は建物を新築する際の関係者の相互関係を示したものです。建物について素人の建築主はどのような建物を建てるか建築士に委託して建物の設計をしてもらいます(建築設計)。設計図が完成したら建築主はそれを建設会社に渡して建物の工事をしてもらいます(建築請負)。この際、最初から建設会社を決めている場合もあれば、複数

の建設会社から見積もりをとって、最も適切と判断する会社に工事を依頼する場合もあります1。

工事が始まると、素人の建築主は工事をするために建設会社から寄せられる相談や求められる判断を適切に処理するために、および、工事が適切に行われているかチェックするなどのために、専門家である建築士に委託します(工事監理)。工事監理の役割は大きく、建物品質、スケジュール管理、工事代金の支払い管理を含みます。工事を請け負う建設会社も品質管理を行います。現場管理といわれるもので、一般に「監督さん」と呼ばれる技術者が担います。建設工事現場では建設会社が外注する多くの下請け会社が仕事をしますので、「監督さん」の役割は、こられの下請け会社に対する工事の指示や工事内容のチェックなどです。建設会社と下請け会社の関係は相応に緊張関係にありますが、建築主からみれば「建設会社の内部のこと」で、建築主との関係では工事の瑕疵等の責任は元請けの建設会社にあります。

建築主が建築後自らそれを利用する、もしくは、自ら経営者としてそれを経営する場合、瑕疵がないか、性能は維持されているかなど、建物の性能に最も利害と感心があるのは建築主です。そして、建築主のその利害と関心に応えるために、建築主、建築設計、建築施工の三者が相互に補完し、かつ、監視しあいます。

建物の品質管理の観点で最も重要なポイントは 工事監理です。多くの場合、設計した建築士がそのまま工事監理を行います。随時現場にでかけ、適切に工事が行われているか監視します。仮に、鉄筋の数が少ない、鉄筋の径が小さい、コンクリートの打設が適切でない、など品質に問題がある事象に気が付くと、工事のやり直し等、問題箇所の修復を指示します。建物の品質を確保するとともに依頼者である建築主と社会の利益を守るためです。

その際、工事のやり直しによって、建設会社が 金銭的にダメージを負う、工事スケジュールが狂 うことがあっても、やり直して建物の品質を確保することを優先します。このために、工事監理は工事会社と直接利害関係がない第三者が行うことが基本です。

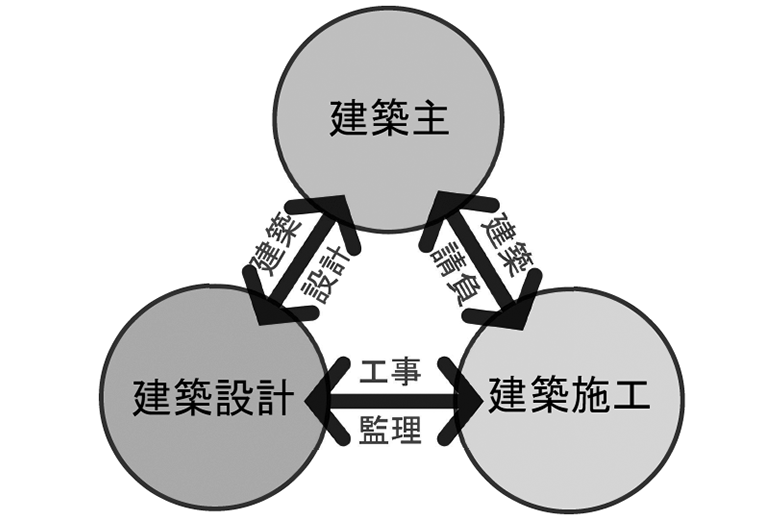

3.日本で普及する設計施工一貫

これに対して日本では設計施工一貫という方式も定着しています(図2)。建設会社が建築設計 も行うものです。ひとりの大工さんに依頼して建物を考える部分と建てる部分を任せる伝統のある日本では、広く受け入れられています。設計と工事を同じ会社が行ってくれるので面倒が少ないメリットがあります。半面、工事監理機能が十分機能しない危険性が否定できないという問題があり ます(利益相反)。設計施工一貫方式を採用する場合はこの課題をしっかり解決できている会社を選択する必要があります2。米国などの感覚では建築主が契約当事者として自らの責任 3 で品質管理しないのは考えられない仕組みです(責任を放棄している、だまされたとしてもそれは自己責任を果たさない自分が悪い)。

4.分譲事業に仕組みとリスク

さらに、戸建て分譲事業等の建物分譲事業では、建築主は建設した建物を自ら利用や経営する ことなく、第三者に売却します。つまり、土地と 建物について売買契約を締結して売却します。宅地建物取引業法では、建築確認等が取得でき、その建物が完成することが確実となれば売買契約を締結することを認めます。分譲事業者としては売れ残りをなくすために、法律で認められる範囲で、早い時期から売買契約を締結することが一般的です。まだ完成していない建物を売買しますので一般に「青田売り」と言われます。

売買契約の売主は売主としての債務を負います。売買契約には建物の引渡し時期を定めること が一般的ですので、売主は債務不履行をまぬかれるために、なんとしても所定の時期までに建物を 完成させる必要があります。この結果、工期を厳守することが売主として重要な目標となります。

建築主として建物の品質を確保するという利害・関心と、売主として引渡し時期を厳守するという利害・関心が相克することになります。建設・不動産に従事する者はだれ一人として品質をおろそかにしてもよいと考える人はいないはずですが、この相克を暗黙裡に天秤にかけ、後者が優先してしまう雰囲気が生まれてしまうことも考えられなくはありません。

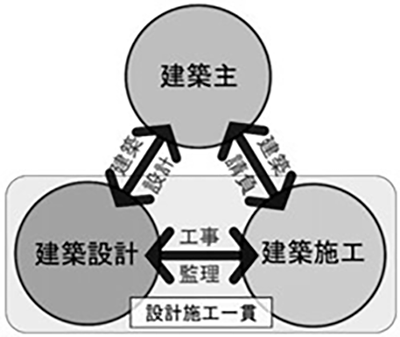

加えて工事監理を第三者に依頼しないこともあ ります。図1で示した工事監理は、建築に素人の建築主が建築の専門家に委託して自分の代わりに建物の品質を確保してもらう仕組みです。これに 対して図3に示す建築主は、次々と建築を建てて販売しており、十分に建築の専門家でもあります。このため、わざわざ費用をかけて第三者に委託するまでもなく、自ら工事監理する能力があり、また、そうすること(自社監理)に一定の合理性があります。自社監理が適切に機能すれば問題ありませんが、そうでない場合は、名目上の監理者を置いたに過ぎなくなります。

建物分譲事業において、これまでの一般的なビジネスモデルを前提とする限り、ディベロッパー(開発業者)はこのような利益相反を起こす可能 性が否定できません。また、それが暗黙裡に建設会社やその下請け会社に影響を与えることが考えられなくはありません。1棟だけでなく、継続して仕事を発注する立場であることを考量すると、この危惧はより大きくなります。このような危惧に対しては、個社や個人の問題ではなく、社会の仕組みとして解消する方法を組み入れることも考慮すべきですが、現況、建築生産については建築士法、建設業法の仕組み、不動産売買については宅地建物取引業法など、個別法にゆだねています4。結果として冒頭の新聞報道のようなトラブルにつながります。

5.建築基準法の改正~「4号特例」の縮小

以上の課題に正面から対応するものではありま せんが、建築基準法が改正され、「4号特例」が縮小されました(2025 年4月)。「4号特例」は、1983 年法改正で導入された措置で、建築士が設計した小規模住宅(木造2階建て以下で、床面積が 500㎡以下など)を対象に審査を省略する制度です。建築基準法6条1項4号に規定されている ことから「4号特例」と呼ばれています。着工建築数が多く、建築確認等に時間がかかりすぎる弊害を合理化するために、一定の建築物について建 築確認等を不要としました。建築行政の迅速化を目的とするものですが、完了検査が省略されることから手抜き工事の温床となる側面があり、今般の改正で制度を縮小しました。表向きの理由は、改正建築物省エネ法が新築建物に省エネ性能表示を求めるなどの改正を行ったことに対応するためとされていますが、実際には4号特例を奇禍とした手抜き工事が見られたことを排除することも狙いの一つです。

「4号特」の縮小により意図的な手抜き工事は 縮小されると予想されます。半面、今まで不要だった建築確認等が必要になる、審査のために作成する図面等が増加するなど、事業者側の業務の増加につながります。建築主として負担の増加は 免れませんが、不透明な便乗値上げにつながらないよう、注視する必要があります。