-

199.無接道の土地で建築確認をとる~建築基準法43条の認定と許可~

1.建築基準法の接道義務と例外規定 建築基準法(以下、「法」といいます。)は43条において、都市計画区域と準都市計画区域内の土地を建築物の敷地として利用する場合は、法が規定する道路に2m以上接していなければならないと規定しています。これを一... -

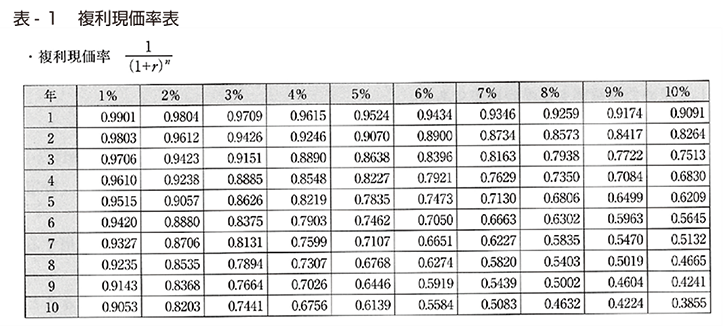

198.複利現価率と複利年金現価率を理解して資産価値を求める

1.はじめに 日本の土地所有権は永久の権利です。所有する土地を例えば青空駐車場として経営して毎年一定の純収益が得られるとすると、その土地所有権が稼ぐ将来収益は無限大になります。一方、その土地を売却する場合の価格は無限大にならず、一定の値に... -

197.二方向避難の確保

1.はじめに 大阪の都心部の雑居ビルで起きた火災は放火殺人の疑いで捜査が進められていますが、ビルで火災が発生した際の避難に社会的な関心が高まりました。火災などの災害時にはひとつの避難階段が利用できない場合でも、もうひとつの避難階段から避難... -

196.賃貸借契約の入居一時金

1.はじめに 先日NHKの放送番組の取材を受けました。「チコちゃんに叱られる」ですが、内容は礼金をなぜ支払わなければならないかという疑問を掘り下げるものです1。5歳の子供はともかく、空室がたくさんなる中で、なぜ礼金を支払う必要があるか、一般的... -

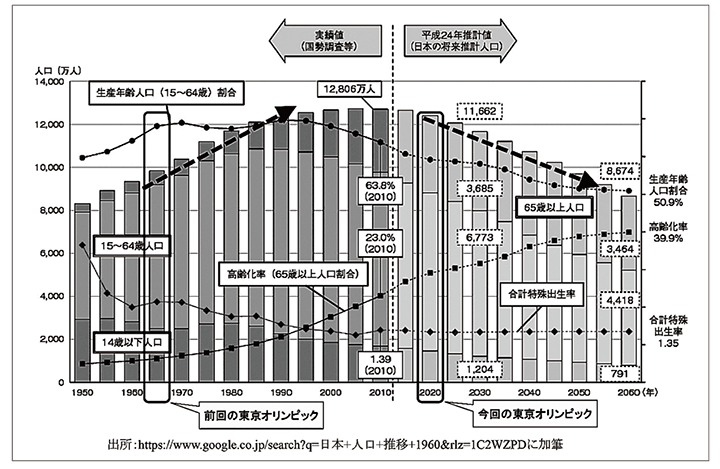

195.資産管理の事業環境

1. はじめに 系統の資産管理事業は長期計画に基づいて事業経営や生活設計を考える点に特徴があります。例えば分譲事業者は今売れる住宅を造ることに最大限の努力をすることが成功につながりますが、その住宅が急速に時代遅れになるとしても自らのビジネ... -

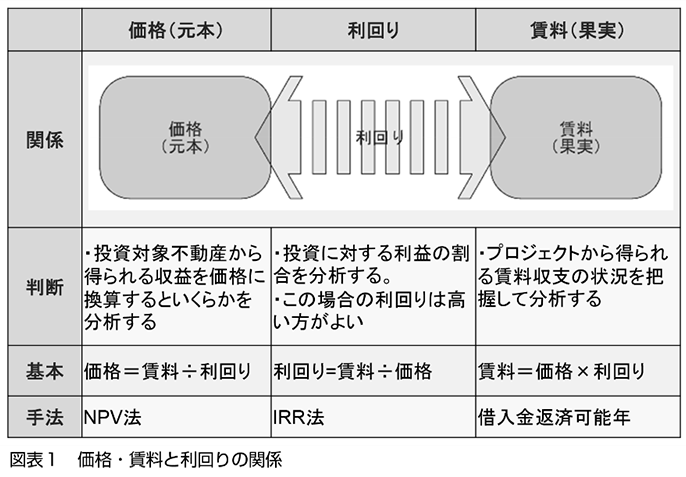

194.投資の観点で考える価格・賃料・利回り

1. はじめに 地価調査が発表になりました。長引く新型コロナ感染症の蔓延の影響を受け、経済活動が停滞する中でも少なくない基準地の価格が上昇していることが明らかになりました。その理由の一つは国際的な低金利の中で行き場を失った投資マネーが、国... -

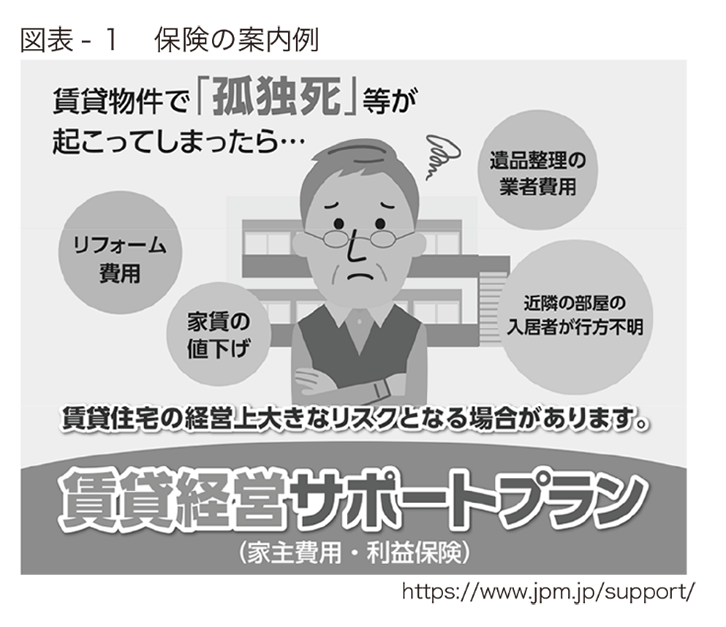

193.人の死が生じた場合における賃貸経営の損失等の自衛

1.はじめに 既報のとおり、国土交通省は「心理的瑕疵の取り扱いに関するガイドライン(案)」を取りまとめ、パブリックコメントを行いました。ガイドラインの決定版は今後開示されるものと思われます。ガイドラインは、過去に人の死が生じた不動産の取引... -

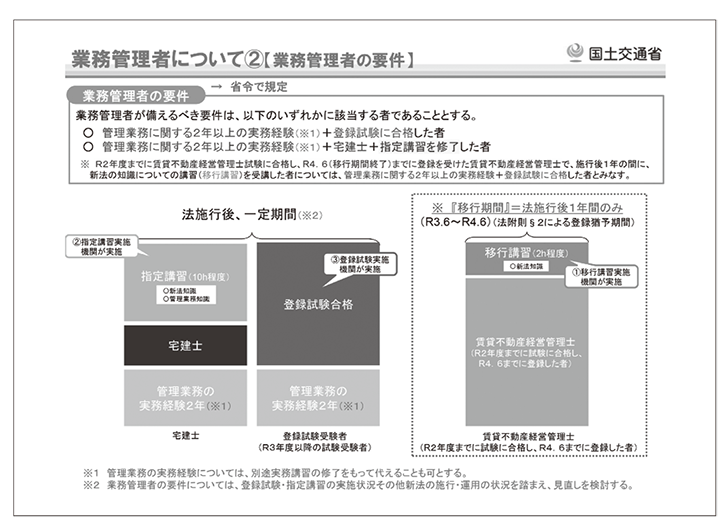

192.賃貸管理業法を超える管理業務の実践

1.はじめに 2021(令和3)年6月15日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下「賃貸管理業法」という。)が全面施行になりました。すでに何度か紹介してきましたが、概要を再確認したうえで、この分野で先行するJA系統が引き続き、社会... -

191.「心理的瑕疵の取り扱いに関するガイドライン(案)」について

1.はじめに 国土交通省では、過去に人の死が生じた不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応に関し、宅地建物取引業法上負うべき責務の解釈についてガイドラインを定めるべく、「心理的瑕疵の取り扱いに関するガイドライン(案)」をとりまと... -

190.賃貸住宅管理業者登録の義務化~賃貸住宅管理業法が全面施行~

1.はじめに 既報のとおり、2020年6月19日に公布された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下「賃貸住宅管理業法」といいます。)のうち、ⅰ)サブリース業者とオーナーとの間の賃貸借契約の適正化に係る措置は、2020年12月15日にすでに施... -

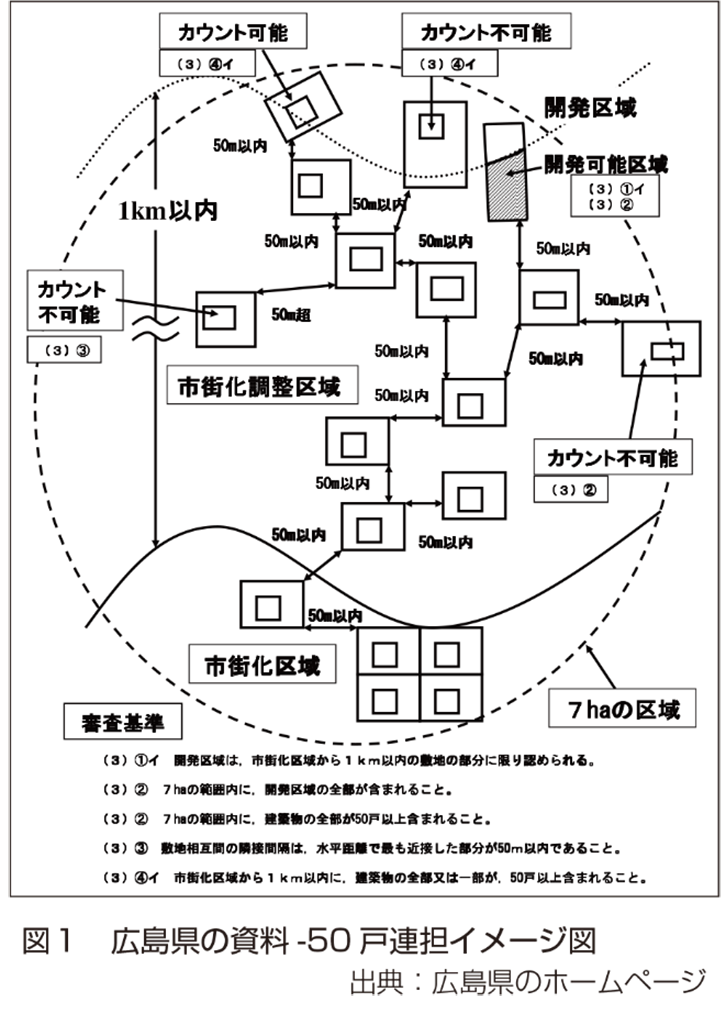

189.50戸連担制度とその変容

1.都市計画法と線引き制度 都市計画法は都市計画区域を指定して計画的な都市づくりをめざす法律です。都市計画区域には2種類のものがあり、市街化区域と市街化調整区域を定める(線引きする)都市計画区域と線引きしない非線引き都市計画区域です。市街... -

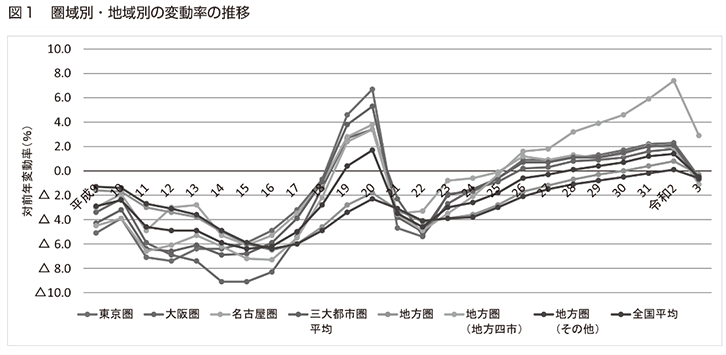

188.令和3年の地価公示と資産管理

1.総評 国土交通省が令和3年の地価公示を行いました。 総評は、「令和3年地価公示では、全国平均は全用途で6年ぶりに、住宅地で5年ぶりに、商業地で7年ぶりに下落となった。新型コロナウイルス感染症の影響等により、地価は全体的に弱含みとなって...