(株)ときそう 不動産鑑定士 吉野 荘平

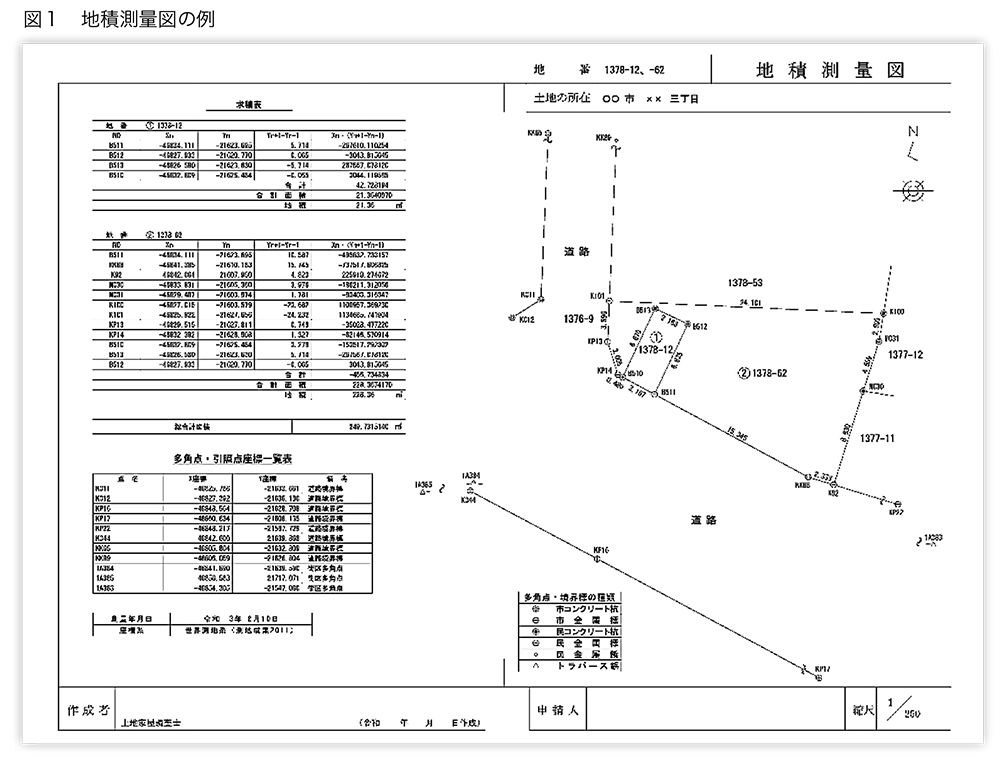

今回は前回に引き続き、「物件調査」のうち公簿調査について解説していきます。前回は登記記録の確認と公図について解説しましたが、公簿調査では、その他にも法務局に備え付けられていれば地積測量図や建物図面などの資料も入手する必要があります。不動産売買の媒介業務における物件調査では、法務局に備え付けられた図面の入手と正確な解釈は、不動産を特定する上で欠かせない作業になります。本稿では地積測量図を中心に、これらの図面の特徴や注意点について解説します。

1.地積測量図とその役割

地積測量図は、土地の面積や境界を示す重要な図面ですが、作成されるきっかけや精度には様々な違いがみられます。以下で、地積測量図の特徴や注意点について詳しく見ていきたいと思います。

地積測量図は、不動産登記令第2条3項で「一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるもの」と定義されています。地積測量図の主な役割としては、①土地の正確な面積の把握、②境界の明確化、③土地の位置関係の確認、④登記申請時の添付書類の4点をあげることができます。このうち、物件調査では、①から③を確認することが重要です。

地積測量図は不動産登記規則により、下表の事項を記録することが定められています。

| 必須記載事項 | 内容 |

|---|---|

| 基本情報 | 地番区域の名称、方位、縮尺 |

| 地番関連 | 当該地の地番および隣接地の地番 |

| 測量情報 | 地積およびその求積方法、筆界点間の距離 |

| 座標情報 | 平面直角座標系の番号、筆界点の座標値 |

| その他 | 境界標の表示、測量の年月日など |

2.地積測量図がない場合

地積測量図は、必ずしもすべての土地について作成されるわけではありません。以下のような場合、地積測量図が存在しない可能性があります。

(1)1960年以前に登記された土地

1960年(昭和35年)の不動産登記法改正以前に登記された土地には、地積測量図が存在しないことがあります。この時期以前は、地積測量図の提出が義務付けられていなかったためです。

(2)分筆や地積変更が一度も行われていない土地

地積測量図は主に土地分筆登記、土地地積更正登記または土地表題登記申請時に作成されます。これらの登記が行われていない土地には、地積測量図が存在しない可能性が高くなります。

(3)合筆された土地

また合筆登記の際には、地積測量図の作成や提出は必要ありません。そのため、複数の土地が合筆された場合、新たな地積測量図は作成されず、元の土地の地積測量図も閉鎖される可能性があります。

(4)区画整理が行われた土地

土地区画整理を実施した土地で、その後に分筆が行われていない場合、法務局に地積測量図が存在しないことがあります。これは土地区画整理法に地積測量図の提出に関する規定がないことが原因とされています。

(5)地積測量図が紛失した場合

稀なケースですが、地積測量図を綴じ込んだバインダーを閲覧者が自ら取り外してコピーできる方式を採用していた法務局では、地積測量図そのものを紛失している場合や、違う順序に綴じられたまま見つからなくなっている場合もあります。ただし、近年は電子ファイル化が進んでいるため、このような事態は減少しています。

3.地積測量図の精度と年代による違い

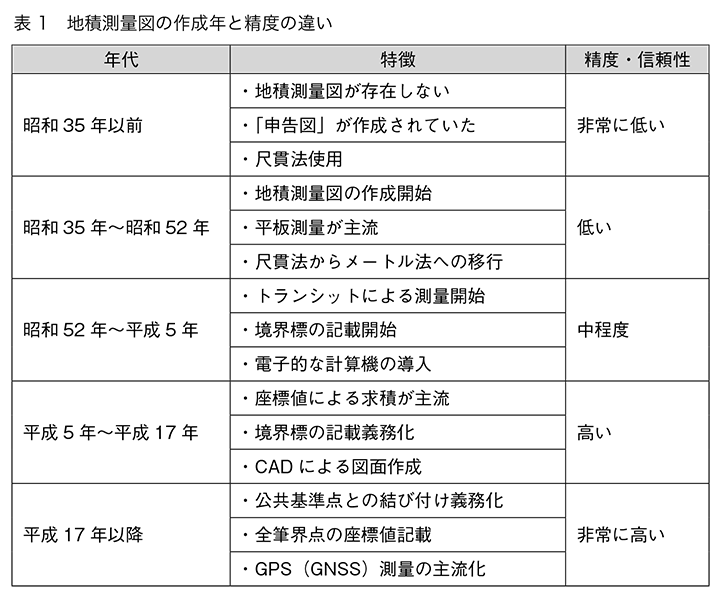

地積測量図の精度は、作成された年代によって大きく異なります。以下に、年代ごとの特徴をまとめました。

(1)1960年代

長さは「尺貫法」、地積は「坪」で表記されていました。また手書きでの作成が主流で精度は現在よりも極めて低いのが特徴的です。

(2)1970年代

メートル法が採用され、電子的な測量機器や計算機器の導入が開始されました。但し、依然として手書きで作成されるのが主流でした。

(3)1990年代

CAD(computer-aided design)による図面作成の開始され、図面の作成精度が向上しました。

(4)2005年以降

改正不動産登記法の施行され、またGPS(GNSS)測量が主流化し、図面の精度や復元性が飛躍的に向上しました。

以上の内容を以下の表にまとめました。特に重要なのが、平成17年(2005年)3月7日の不動産登記法改正です。この改正以降に地積測量図の精度は飛躍的に高くなったといえます。

2005年の改正以前は、「残地法」と呼ばれる地積の算出方法が認められていました。これは、分筆する際に新たに作られる土地のみを測量し、元の土地の面積から差し引いて残りの土地の面積を算出する方法です。しかし、この方法では元の土地の面積が正確でない場合をはじめ、誤差が生じる可能性があります。2005年の改正不動産登記法施行後は、分筆の際にすべての筆について求積を行うことが原則となり、この問題は改善されつつあります。

以上の通り、地積測量図の精度と信頼性は年代とともに向上していることがわかります。特に平成17年以降の地積測量図は、現地復元性が非常に高く、最も信頼できる資料となっています。

(5)測量が誤っていた場合

地積測量図が法務局に備え付けられた後で測量の誤りが判明した場合、地積測量図の訂正申出をすることができます。地積測量図の訂正は、土地の表題部所有者または所有権の登記名義人が「地積測量図訂正申出書」を法務局に提出します。この申出は、土地の所有者本人または相続人が行うことができます。

但し、地積測量図の訂正は申請すれば必ず認められるわけではなく、測量誤差が公差の範囲内である場合(公差とは測量結果で許容される誤差の範囲で、国土調査法施行令で決められています)や、私的な境界変更の場合、隣接地所有者の同意が得られない場合などのように、必要性や正当性がないケースは法務局よっては訂正を認めないこともあるようです。

4.地積測量図の見方と注意点

(1)作成年月日の確認

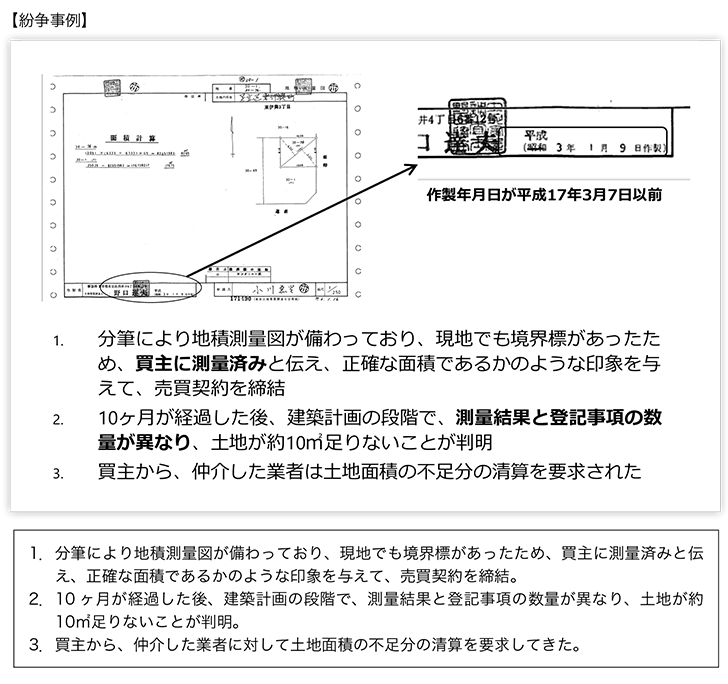

地積測量図を確認する際は、真っ先に作成年月日に注意しましょう。前述した通り、古い地積測量図は精度が低い可能性があります。この精度の違いを理解していなかったためトラブルになったのが、以下のケースです。

(2)現地との照合

後に解説しますが、地積測量図と現地照合も重要です。地積測量図に境界標が記載されていたり、辺長が記載されている場合は、それらを確認することが重要になります。これまで現地照合していれば防げた紛争は、非常に数多く報告されています。

以上は公簿調査において必須の図面ですが、他にも土地を特定するのに役立つ図面は多数あります。例えば有資格者が測量した土地の図面や、確認申請にあたって提出した配置図、などがあげられます。これらは公簿調査ではありませんが、土地を物的に特定するために役に立つ図面で、特に法務局に建物図面がない場合に参考になります。

不動産売買の媒介業務において、法務局に備え付けられた図面の入手と見方は非常に重要です。地積測量図は土地の正確な情報を得るための貴重な資料ですが、その特徴や精度には様々あることを理解しておく必要があります。特に注意すべき点として、地積測量図は必ずしも作成されるわけではないこと、作製された年によって精度が異なることが挙げられます。さらに、法務局以外の図面も活用することで、より詳細で正確な物件情報を得ることができます。これらの知識を踏まえ適切な調査を行うことで、売買対象の土地を正確に把握することができます。