(株)ときそう 不動産鑑定士 吉野 荘平

今回から、媒介業務に関して取引の流れに沿って基礎知識を一通り解説していきます。近年はJAで資産管理業務を担当される方から媒介業務に関するご質問を比較的多く頂くようになりました。媒介経験年数のある方も、日頃の業務を再点検する意味で一読して頂ければと思います。

1.不動産取引の流れと業務規制

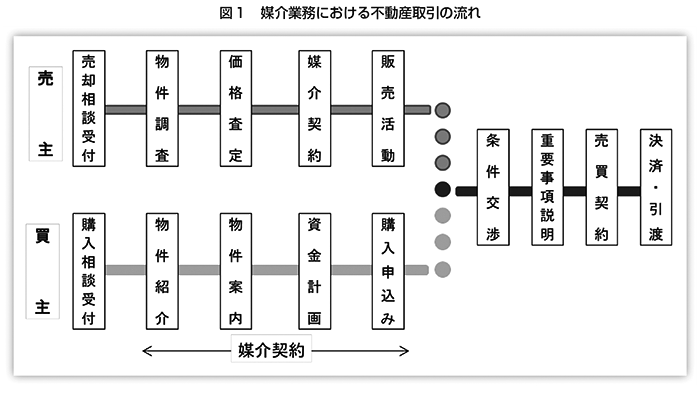

まず、媒介業務における不動産取引の流れと、各段階にかかる宅建業法上の業務規制について確認したいと思います。

(1)不動産取引の流れ

一般にJAの方が媒介業務をされるケースは、組合員の方が所有する不動産を売却するケースが多いと思います。そのような場合も、媒介業務における不動産取引に流れは、おおよそ図1の通りになります。

JAの方の中には、買主を宅建業者に限定した取引しかしないところもありますが、その場合は資金計画などは不要となるでしょう。言うまでもなく媒介業者は、取引当事者に対して安心安全な取引を遂行する義務があります。

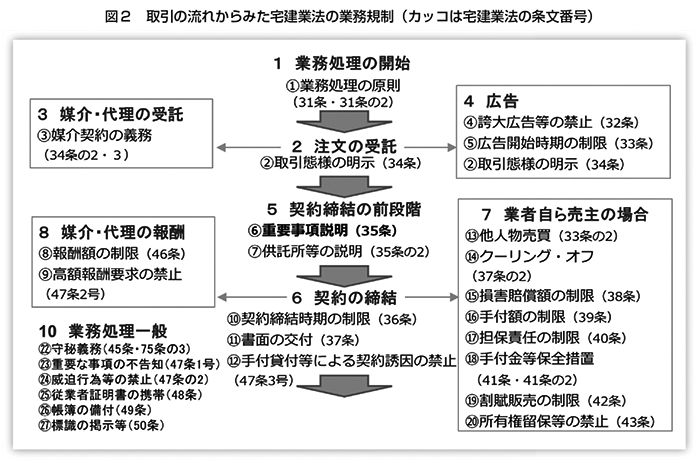

(2)宅建業法の業務規制

上記の不動産取引において、宅建業法における業務規制は図2の通りです。

図2のうち、JAの方は自ら売主となるケースはないと思いますので「7 業者自ら売主の場合」の規制は関係ないと思いますし、また、エンドユーザー(一般消費者)を相手に取引することのない方は、「4 広告」も関係ないと思いますが、宅建業法上の業務規制は知識として一通り知っておいて下さい。

(3)取引の流れで最も注意すべき点

前述の図1と図2は、いずれも大切な媒介業務の要素ですが、特に契約当事者とトラブルが多いのが「重要事項説明(宅建業法35条)」です。監督行政庁の相談窓口でも、毎年最も相談件数が多く、民事訴訟においても経験上、最も多く提訴の理由とされています。

重要事項説明は、①調査と確認→②書面作成→③対面説明の流れに分かれます(但し、説明の相手方が宅建業者の場合、③は不要です)。このうち重要事項説明を原因とするトラブルの約8割が、①調査と確認ミス(または漏れ)によるものです。

その意味でも、媒介業務における初動の「受付」段階から、確認すべき事項に気を付けなければなりません。そこで次に、受付時において依頼者から何を聞き出すべきか改めて確認しておきたいと思います。

2.受付時の留意点

媒介依頼を受けたとき、依頼者に対して必ず確認しておくべき事項があります。初回でいきなり依頼者に聞くことが難しい場合もあると思いますが、そのような場合でも問題意識だけは持ち続け、その後の面談を重ねてそれとなく依頼者に確認してみることが大切です。

以下、売主と買主のそれぞれについて確認すべき事項を取り上げてみたいと思います。

(1)売主に対して確認すべき事項

①売却動機

売主の売却動機は、必ず確認しておきましょう。売却動機が曖昧だったり、合理的でなかったりした場合、必ずと言っていいほど後日トラブルになっています。例えば、雨漏りなど建物の瑕疵や、隣人とトラブルになっていたことが本当の売却理由にもかかわらず、それを知らずに媒介し、後日クレームや訴訟になりトラブルに巻き込まれるケースがみられます。

②契約締結権限の有無

受付時の依頼者が必ずしも契約を締結する権限があるとは限りません。ひと昔騒がれた成りすまし詐欺(地面師)のような極端な例だけでなく、認知症の親が所有する不動産を子供が施設に入所させるための資金調達で売却したいといった場合など、日常においても契約締結権限のない人が売却依頼をしてくるケースが多くみられます。依頼者が不動産の所有者かどうかは登記記録で分かりますが、もし依頼者が所有者でない場合はその理由を確認しておきましょう。特に、以下で述べるようなケースの場合は注意して下さい。

1)依頼者が所有者本人でない場合

不動産の所有者でない人で契約締結権限がある典型的なケースは、代理人です。法定代理人は別として任意代理人については、たとえ委任状を持参していても本当に委任されているかどうか、所有者本人から直接確認しておくことが必要です。

実際にあったケースとして以前、代理権限のない者が代理人と称して不動産会社に売却依頼をしてきたことがありました。媒介依頼を受けた不動産会社は所有者本人と面会を希望しましたが、その人物いわく「本人は施設に入所しているから会う事はできない。自分が委任を受けている。」と述べ、本人に会わせてもらうことはできませんでした。その代理人はそれなりに社会的地位のある人だったので一先ず信用したのですが会話に不自然な点がみられたことから、その不動産会社は後日、所有者本人が入所しているという施設に問合せをしてみました。すると施設の事務員から「そのような人は施設にいない」と言われ、その人物が詐欺を働こうとしていた事が分かり、被害を未然に防ぐことができました。

このように、本人に直接確認しておくことは無権代理による被害を未然に防ぐために重要な確認事項といえるでしょう。

2)所有者本人であっても気を付けるべきケース

反対に、その不動産の所有者本人であっても、気を付けなければならないケースとして次の2つをあげることができます。

A:意思能力がないケース

意思能力は、自己の行為の結果を判断することができる精神的能力を指します。意思能力がない者の法律行為は無効とされ、特に高齢者が取引当事者の場合に注意が必要です。意思能力は次の行為能力と異なり個別に判断されるので、疑わしいときは事前に司法書士へ相談しておきましょう。

B:行為能力がないケース

行為能力は単独で有効に法律行為ができる地位または資格で、これが制限された未成年者や成年被後見人などと取引した場合、後から契約が取り消される恐れがありますので、必ず法定代理人と取引する必要があります。制限行為能力者かどうかは、戸籍や住民票(未成年者)や、登記されていないことの証明書(成年被後見人など)で確認できます。

3)共有者がいる場合

不動産を処分するには共有者全員の同意が必要になります(民法251条1項)。よくあるのが、共有者の一人が行方不明で連絡が付かないというケースです。対処方法は色々ありますが、中でも令和3年の民法改正で、裁判所の決定を得て不明な共有者の持分を取得したり(民法262条の2)、譲渡したり(民法262条の3)することができる制度が導入されたことは知っておきましょう。

③委任状、告知書の協力依頼

物件調査において、例えば給水装置図面の取得など所有者の委任状が必要になることがあります。また、売主しか知らないネガティブな情報を開示するため告知書への記載を協力してもらうことが一般的です。受付時にはこれら書類の依頼をしておきましょう。

(2)買主に対して確認すべき事項

JAの方が媒介する取引において、買主から依頼を受けるのは販売活動開始後と思います。もし購入希望者がみつかった場合は、「購入後の利用目的」を必ず確認しておきましょう。戸建分譲をするのか、賃貸マンションを建設するのかなど、買主の購入後の利用目的を確認しておくことは、物件調査を効率的に実施する上でも重要です。

もし購入後の利用目的が特殊な事業を予定している場合は、購入希望者にその事業が実現できるかどうか自らも調査確認してもらうように依頼しておきましょう。

(3)依頼者とのコミュニケーションの重要性

以上、売主と買主のそれぞれについて少なくとも受付時に確認しておきたい点を解説しましたが、売主も買主も共通するポイントとしては、確認事項を聞き出すためにできるだけ依頼者と会話をしてコミュニケーションをとることが大切という点です。売主が本当の売却理由をひたすら隠しても、また権限のない代理人が嘘をついても、会話の中に不自然な点や矛盾がみられることが多いようです。もちろん最初から依頼者が嘘をついていると疑って対応する必要はありませんが、会話を重ねて信頼関係を築くことで本心を打ち明けてもらえることもあるようです。一方、買主に対しても購入後の利用目的をできるだけ具体的に聞き出すためには、会話を重ねることが重要といえるでしょう。

媒介業者は取引を成立させるだけでなく、その過程で依頼者と会話を重ねて信頼関係を築くことも仕事の一つと言えるでしょう。