-

301.配偶者に対する持ち戻し免除の推定

【はじめに】 今回は令和元年7月1日から施行されている配偶者に対する持ち戻し免除の推定に関しての説明をする。たとえば、夫Aが妻Bに自宅の土地建物を生前贈与したとする。税法では、婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産等の贈与の場合、基礎... -

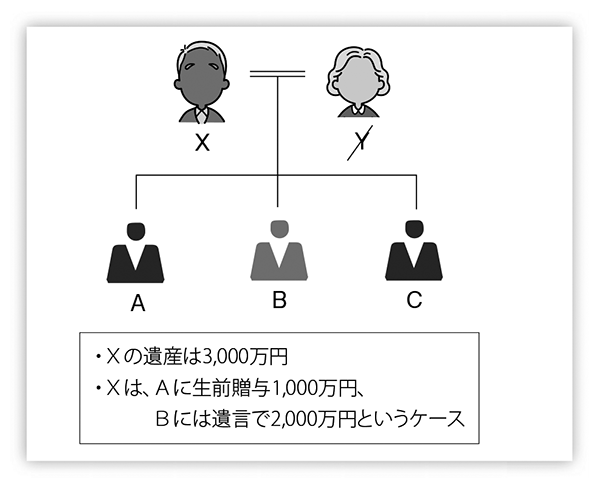

300.遺留分侵害額請求について

はじめに 今回は、2019年7月1日に施行された遺留分侵害額請求権について説明する。 生前贈与や遺言で多くの財産を取得する相続人らがいる一方で、わずかな財産しか取得できない相続人がいる場合に、そのわずかな財産しか取得できない相続人を守るものが... -

299.内容証明について

はじめに 今回は内容証明について説明したい。家賃支払の催促や契約の解除、重要な意思表示の通告などのときに内容証明郵便が利用されている。内容証明とは、通知人が出した文書の内容を郵便局が証明するものである。こういう内容の文書が出されたことが、... -

298.戸籍法の改正について

【はじめに】 今回は適当な裁判例がなかったので、戸籍法の改正について説明する。令和元年5月に戸籍法の一部を改正する法律が制定され、本年3月1日から施行される。(令和元年改正と言う) また、令和5年6月に戸籍法の一部がさらに改正され、2025年... -

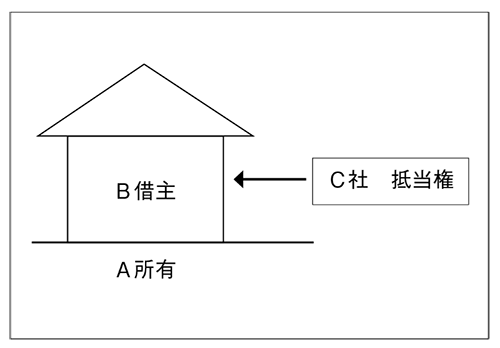

297.借地人の破産と土地所有者の対応

【はじめに】 今回は適当な裁判例がなかったので、最新、完結した借地人が破産した場合の土地所有者(貸主)の対応について説明したい。説明のための題材として、以下のようなケースとする。 土地所有者Aは、借地人(事業用定期借地)Bに建物所有目的で... -

296.錯誤について

【はじめに】 今回は適当な裁判例がないので、民法95条の錯誤について説明したいと思う。改正前の錯誤の規定は以下のとおりである。 「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は... -

295.危険負担、契約不適合等について

【はじめに】 今回は適当な裁判例がないので、建物売買に関する危険負担、瑕疵担保、契約不適合、債務不履行について説明したいと思う。 説明のための事例として、建物所有者Aが自分の建物(A建物)を買主Bに売却したとする例を前提としたい。売買契約... -

294.共有物の分割について

【はじめに】 共有不動産の持分について、最近、業者が持分を買い取りますなどの広告をしていることが多い。業者が共有持分を取得して共有者となった場合、どういうことになるかについて、今回は共有物の分割という視点から説明をしてみたい。 【民法の条... -

293.親子法制に関する法改正

【はじめに】 令和4年に親子法制に関する部分の法改正が行われている。資産管理自体と直接関係のない部分もあるが、知っておくべきものもあるので、ここで紹介したい。 今回の親子法制の改正の趣旨は、児童虐待が問題となっていることから、民法の懲戒権... -

292.相続における限定承認について

【はじめに】 今回は適当な裁判例がないので、最近、相談があった相続のときの限定承認について説明したいと思う。ただ、筆者は弁護士になって37年目になるが、この限定承認手続を担当したことはない。 後述するが、限定承認は相続においてプラス財産の限...