-

211.飼い犬の鳴き声と損害賠償

事案 平成6年 Xは土地建物を購入した(A建物)。 平成8年 YはA建物と道路をはさんで反対側のところに建物を建てて生活を開始した。Yの居住建物とA建物との距離は約32.5メートルである。 平成11年 YはY宅において雑種の雄犬を飼いはじめた。 ... -

210.普通借家の期間の終了について

はじめに 今回は、適当な判例がなかったので、以前に相談のあった事案について説明したいと思う。 事案 AはBに建物を賃貸している。 期間は2年間、現在まで4回更新している。 4回目の更新のとき、貸主Aは借主Bに建物がかなり古くなってきたので、... -

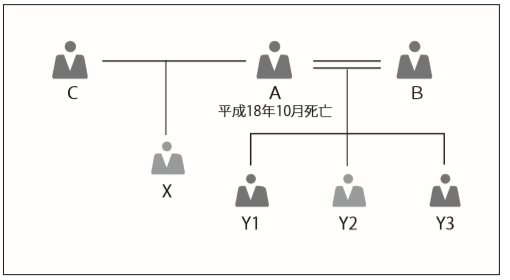

209.遺産分割協議後の認知された者からの請求

事案 AB夫婦間にはY1~Y3の子がいる。 Aは平成18年10月に死亡。 Aの遺産総額(負債を除く資産は約18億円。以下同じ。) 平成19年6月25日、B、Y1、Y2、Y3間で遺産分割協議成立。 平成22年11月、XからAに対しての認知請求の裁判確定。(提訴は... -

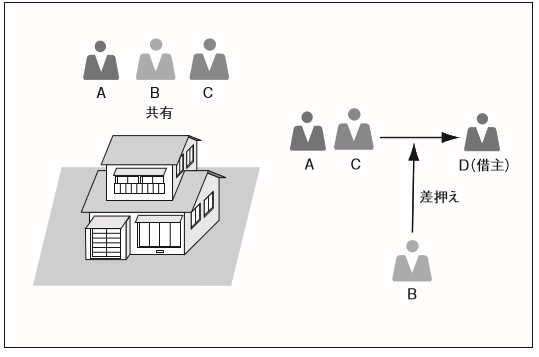

208.共有不動産の賃料の帰属について

事案 本件建物はABCの共有である。 共有持分は、A70%、B20%、C10%。 AとCは共同して本件建物をDに賃貸している。 BはAとCに対して、金員の支払いを求める訴えを提起し、AとCに対してそれぞれBへの金員の支払いを命じる判決が下されてい... -

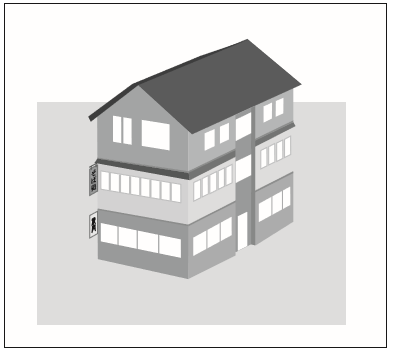

207.使用貸借における借主の死亡

事案 Aは本件土地建物の所有者である。 Aには亡妻Bとの間に子供がいて、三男DはYと結婚している。 Aは妻Bが死亡したのちXと再婚している。 本件建物は3階建てであり、1階と2階とを利用してAは焼き肉店を経営し、3階は、Xと再婚後は居住スペ... -

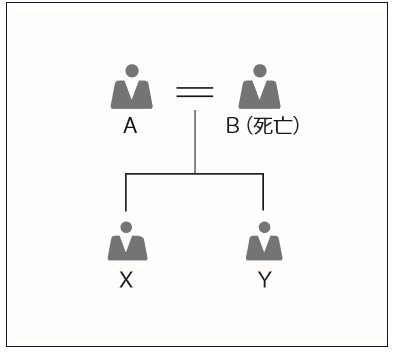

206.遺言書の「破棄」について

事案 要件 AにはXとYの2人の子供がいる。 Aは昭和61年6月22日、罫線のある1枚の用紙に自筆証書遺言を作成した。 その内容はAの遺産の大半をXに相続させるというものであった。 その後、Aは平成14年5月に死亡。遺言書はそのあと発見されたが、発... -

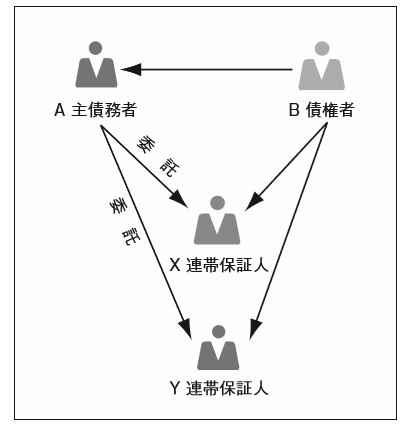

205.共同保証人間の求償権の時効について

事案 要件 Aは債権者Bから借入れをした。 XとYはともにAからの委託にもとづき、AのBに対する借入れ債務について、連帯保証人に就任した。 AはBへの返済をしないため、平成6年、連帯保証人であるYがAの債務を全額弁済した。 その後、YはAに対...