-

215.建物の床価格を土地価格と建物価格に分ける

1.はじめに 区分所有マンションにかかる節税について争われた裁判(令和4年4月19日付判決(最高裁判所第三小法廷)相続税更正処分等取消請求事件)で、最高裁判所は相続税更生処分等の取消しを求めた納税者側の上告を棄却しました(令和2年(行ヒ)第... -

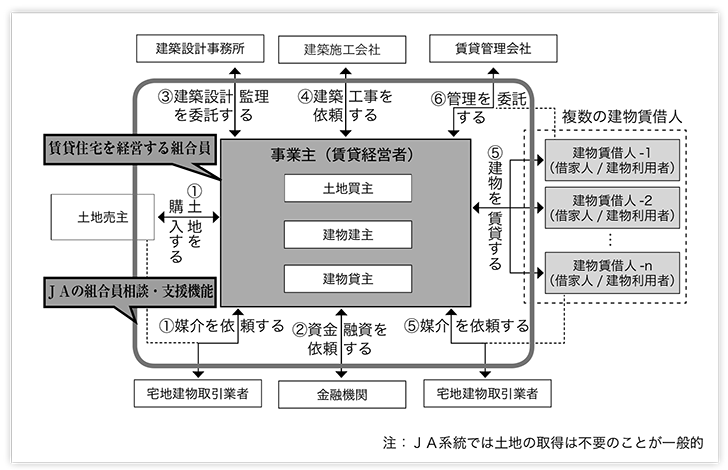

214.JA版賃貸住宅管理業務の展開

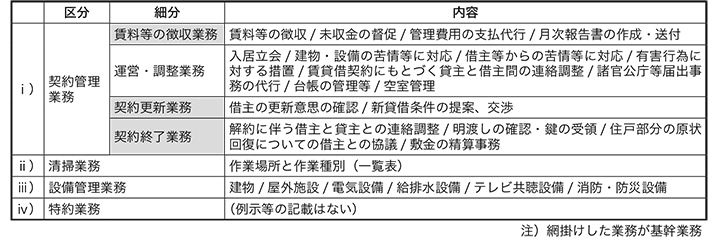

1.はじめに 2021(令和3)年6月15日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下、「賃貸管理業法」という。)が全面施行になりました。1年間の猶予期間も2022(令和4)年6月には終了しました。新法のもと、賃貸住宅管理が新たなステージ... -

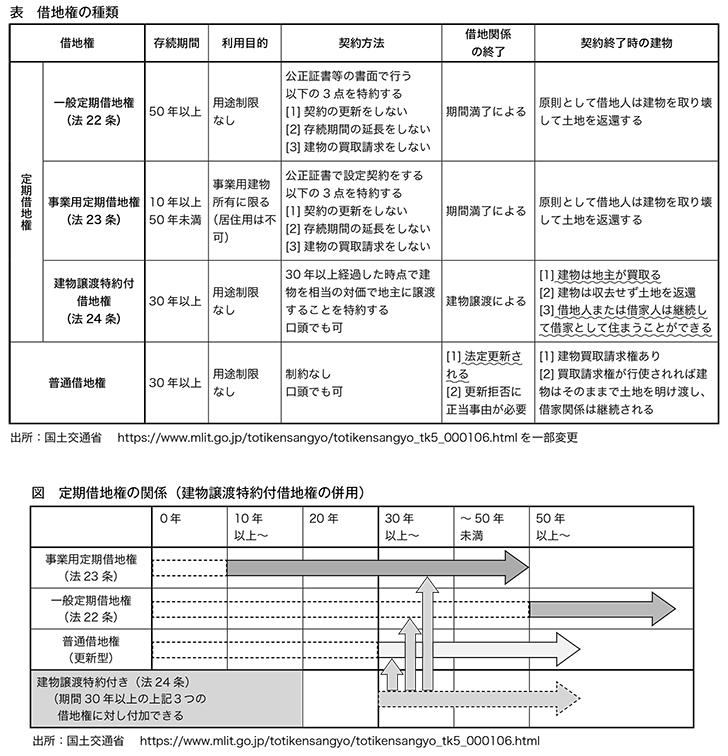

213.定期借地権の経緯と比較

1.はじめに 定期借地権制度は1992年(平成4年)8月1日に施行された借地借家法により創設されました。借地借家法はそれまでの借地法、借家法、建物の保護に関する法律(建物保護法)の三つの法律を廃止して成立した新たな法律です。借地法が規定する借... -

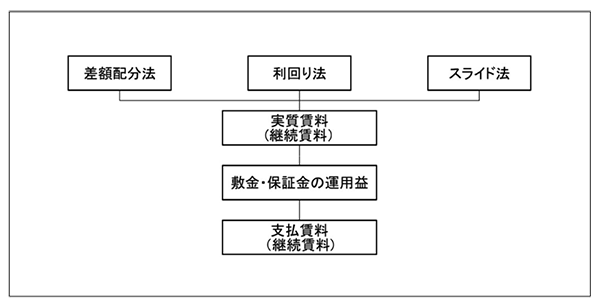

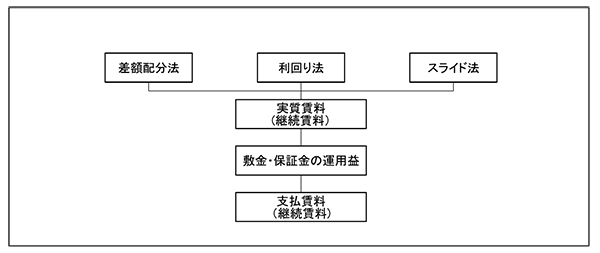

212.賃料改定(継続賃料)の考え方 その2 利回り法・スライド法

1.はじめに 前回は継続中の賃貸借契約の賃料を改定する場合の改定後の賃料(継続賃料)を求める場合に一般的に用いられる手法に、差額配分法、利回り法、および、スライド法があることを説明したうえで(図1)、差額配分法について説明しました。今回は... -

211.賃料改定(継続賃料)の考え方 その1 差額配分法

1.はじめに この3年間は、コロナ禍の影響で不透明な経済状況や不動産市況の中、契約更新を契機として継続賃料の額について、減額の請求が出されたケースが多くみられました。近時は、コロナ禍に一定の目処がつく一方、ロシアによるウクライナ侵攻を端緒... -

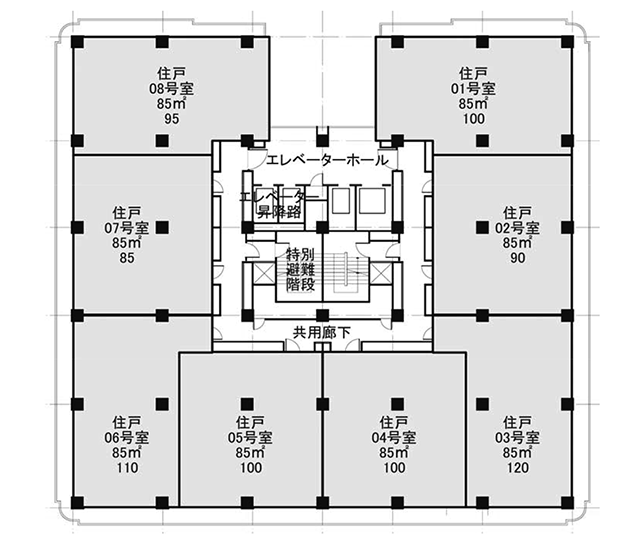

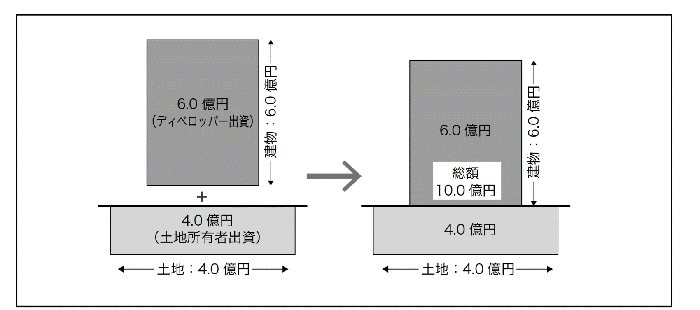

210.複数権利者の共同事業~等価交換の権利変換~

1.はじめに 土地所有者とディベロッパーが協力して行う等価交換事業では、土地所有者が土地の一部をディベロッパーに売り、その代金でディベロッパーが建てた建物の一部を購入します。等価交換事業の権利変換(1)の考え方を説明してください。 (1)完成... -

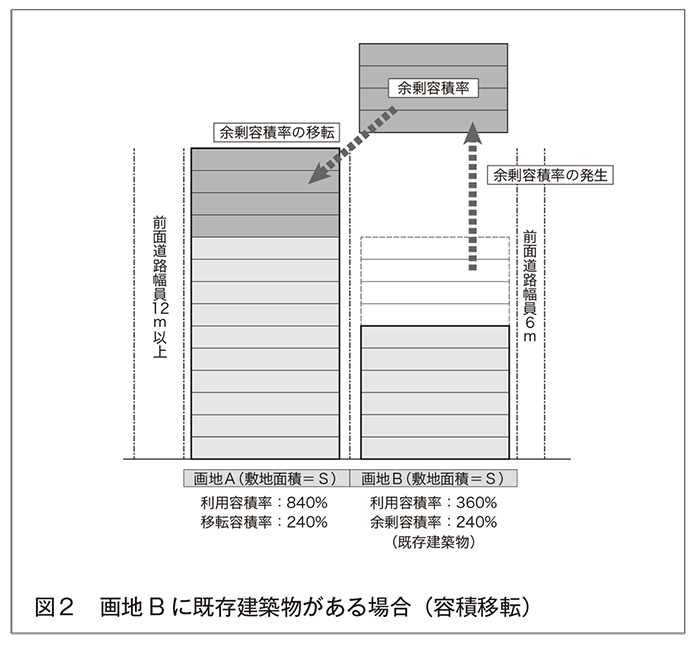

209.無接道の土地で建築確認をとる~連担建築物設計制度を利用する~

1.はじめに 建築基準法は建物が立つ土地のことを「敷地」と表現します。建築基準法施行令は第一条で、敷地を「一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地」と定義しています。これを一般に「一敷地一建築物の原則」といいま... -

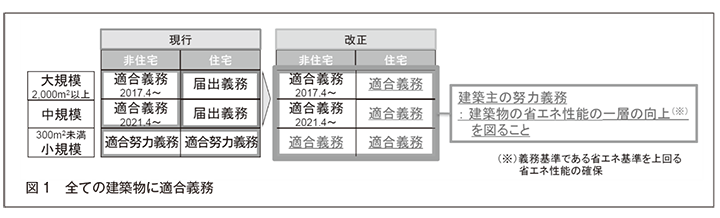

208.改正建築物省エネ法への対応が必要となります

1.はじめに 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(通称、「建築物省エネ法」(2015(平成27)年)を改正する、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(通称、「改正建築物省エネ... -

207.人の死が生じた場合の賃貸経営への影響と賃貸住宅管理業の役割

1. はじめに 2020(令和2)年6月成立の賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、「賃貸住宅管理業法」という。)は2021(令和3)年6月に全面施行されました。2022(令和4)年6月には猶予期間も満了し、国に賃貸住宅管理業の登録をしなけ... -

206.建物譲渡特約付借地権の建物買取価格

1. はじめに JA系統では建物譲渡特約付借地権は原則として資産管理には利用しないことが基本ですが、事情によっては利用していることも考えられます。また、普通借地権で土地を貸している地主の更新拒絶の申し出の正当事由が認められ、借地権を失うこ...