-

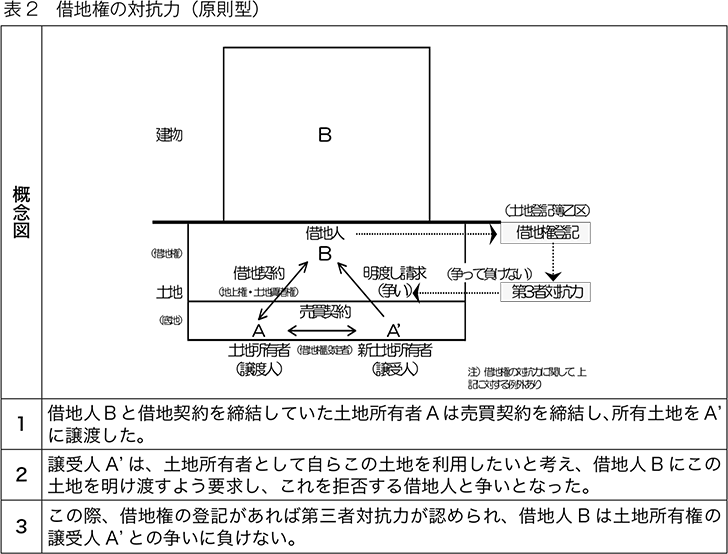

225.登記と対抗力

1.はじめに 現在の登記簿は表題部と権利部で構成されています。登記簿の主な目的は、権利の登記をすることによって第三者対抗力を備えることにありますが、課税目的で編纂されていた内容が表題部として権利の登記と一体化された経緯があることから、少な... -

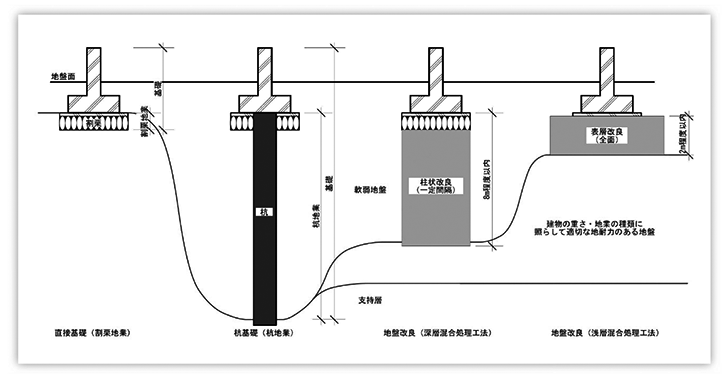

224.地盤改良と液状化対策

1.はじめに やわらかい粘土やゆるい砂でできている土地や農地を埋め立てた宅地などに建物を建てる場合、軟弱地盤が問題になることがあります。1月の能登半島地震では液状化も発生しました。しっかりした地盤に建物を建てることは安全を確保するための大... -

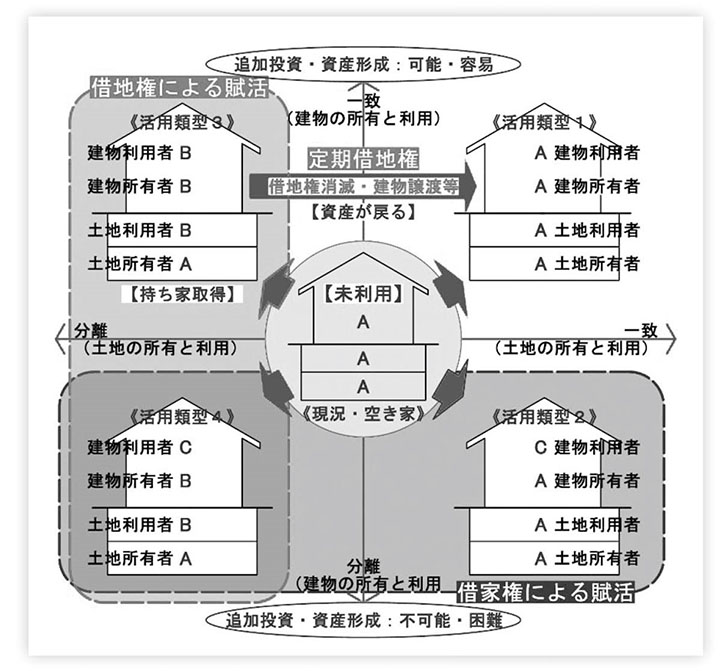

223.空き家の活用を考える

1.はじめに 所有者自ら利用しない住宅(空き家)の利用促進が課題となって久しく、空き地・空き家バンク制度の創設、空き家対策特別措置法の規律などの対応がとられてきましたが、十分な成果が上がっているとは言いがたい状況です。これらの対策を一層推... -

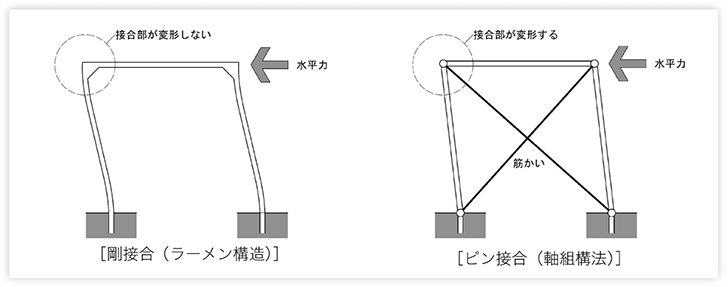

222.低下する可能性がある耐震性能を回復する

1.はじめに 年初に発生した能登半島地震では地震動による倒壊に加えて火災によって甚大な被害が発生しました。改めて建物の耐震性の重要さを認識することとなりました。伝統的な木造家屋だけでなく、現行の耐震基準で建築された建物の被害も報じられてい... -

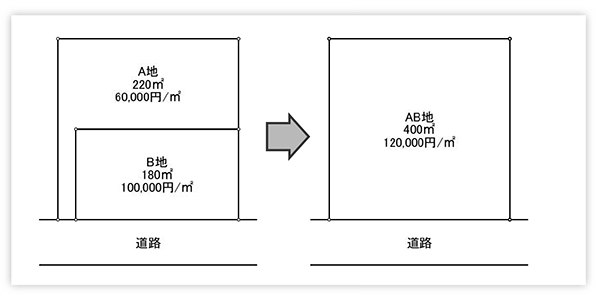

221.隣地を併合する場合の土地価格

1.はじめに 隣地を購入する場合、よその人が購入する価格より高い価格で購入することがあります。経済的にみてそのことに合理性はあるのでしょうか。また、どの程度まで高値で買っても合理性があるのでしょうか。隣地併合により資産価値の総額が上昇する... -

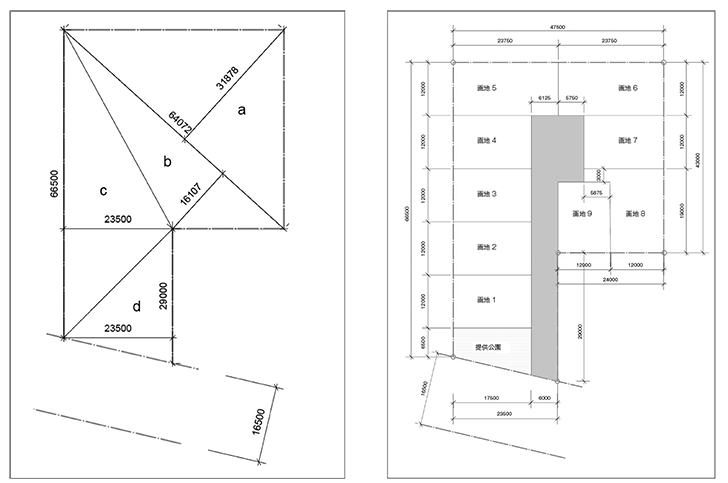

220.大規模地の評価額

1. はじめに JA組合員は広い面積の土地(大規模地)を所有しています。戸建て住宅が一般的な土地利用の地域にある大規模地を宅地として評価する場合、戸建て住宅地より高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。相続する場合の評価額は安い方が... -

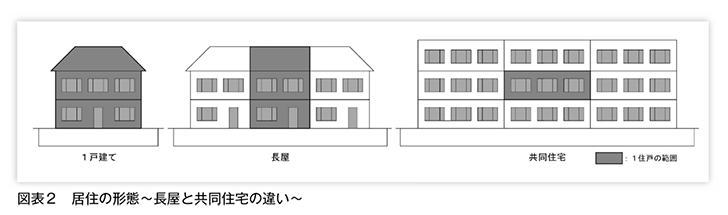

219.長屋形式の賃貸住宅で特徴を持たせる

1. はじめに 日本の人口が減少期に入っていることはよく知られています。人口減少が社会にどのような変化をもたらすかについて明確に想像することはたやすいことではありませんが、5歳年齢別の人口構成をみると容易ならざる時代が到来することに気づき... -

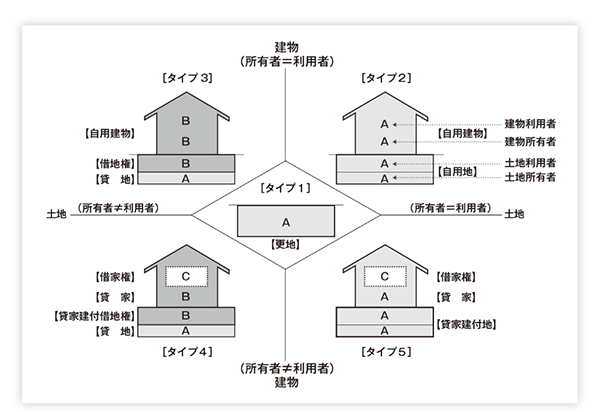

218.定期借地権戸建て住宅地の区画割~路地状敷地の相互利用~

1.はじめに 定期借地権制度は1992年(平成4年)8月1日に施行された借地借家法により創設されました。3種類の定期借地権のうち、一般定期借地権(借地借家法22条1)はローリスク・ローリターンの事業手法として資産管理に用いますが、注意も必要です... -

217.相続税評価の時価~実勢価格との比較で考える~

1.はじめに 相続税は申告税として納税者が財産額を評価して納税することが原則ですが、納税者が適正に土地や建物の時価を評価することは困難なことから、課税庁である国税庁が通達などにより、評価方法を示しています。 課税の簡便や公平性の観点から便... -

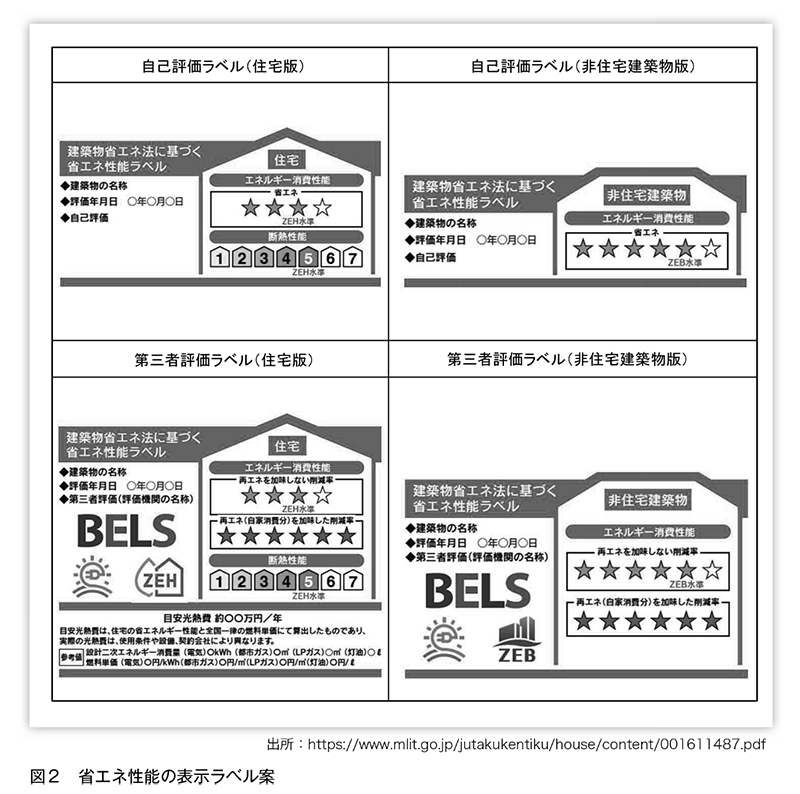

216.改正建築物省エネ法による省エネ性能の表示

1.省エネ性能基準の適合義務化と性能表示制度 住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(通称;改正建築物省エネ法)が2022(令和4)年6...